« indietro

Archivi elettronici di poesia latina e opzioni multiple di ricerca intertestuale

di Paolo Mastandrea

Università di Venezia, mast@unive.it

Università di Venezia, mast@unive.it

Abstract:

An illustration of Musisque Deoque. A digital archive of Latin poetry, from its origins to the Italian Renaissance, and in particular of the most recent updates made. A number of examples, taken from Roman imperial and late ancient versification, demonstrate the way in which hidden intertextual connections can be automatically found by a mechanic word- search. These relationships often implicate rhythm and sounds without semantic implications, and in any case deal much more with significants than with significance.

La cosa potrà forse ancora meravigliare qualcuno, ma se si tratta di ‘macchine per leggere’ e di ‘metodi digitali per la critica letteraria’, la filologia greco-romana recita ruolo da protagonista. Uno dei compiti principali della disciplina, sin dalle origini rintracciabili nel Museo di Alessandria, fu infatti lo studio delle similitudini e luoghi paralleli interni allo stesso testo, come anche dei rapporti reciproci fra testi diversi. La schedatura dei materiali linguistici rimase per secoli una tra le attività di base nelle scuole dei grammatici, antichi e medievali, finché sulla metà del Duecento una équipe di Domenicani, sotto la guida di Ugo di Saint-Cher, redasse a Parigi le prime concordanze della Vulgata latina della Bibbia.

Dall’Umanesimo in poi, nel corso del mezzo millennio di ‘era gutenberghiana’, gli studi che avevano per oggetto di studio il mondo classico e la tradizione cul turale relativa, orientarono alla creazione di strumenti di conoscenza fine del testo; i quali a partire dal secondo Ottocento evolsero in prodotti a stampa sempre più sofisticati e pronti al loro trasferimento in versione digitale – ciò che avvenne negli scorsi anni Ottanta, quando comparvero i personal computer. Spesso, a guidare la sperimentazione in ambito di trattamento informatico e di analisi dei testi furono gli studiosi della vecchia Altertumswissenschaft anche per un motivo molto semplice, per una caratteristica peculiare dell’universo letterario antico: la disponibilità ad una previa organizzazione dei materiali entro repositori chiusi in sé da tempo, poco soggetti a modifiche sostanziose o corposi incrementi, quindi incamerabili dagli archivi digitali in una loro pressoché totale integrità – benché il termine ‘integrità’ suoni stonato di fronte alle perdite immense subìte dalla complessiva tradizione nella fase altomedievale.

Sappiamo dagli studi di Ernst Robert Curtius come il sistema letterario latino, sviluppatosi nell’occidente europeo lungo una successiva sequenza di secoli bui e meno bui, si distingua per una spinta continua all’emulazione e all’imitazione, oltreché all’occasionale tentazione verso il furtum; oppure verso ogni tipo di prelievo inconsapevole – cioè incolpevole; il fenomeno della ormai famosa intertestualità si percepirà appieno solo quando la ricerca sia condotta su grandissima estensione di scala, sopra thesauri elettronici capaci di memoria incomparabilmente superiore rispetto a quella umana.

Gli archivi creati da Musisque Deoque cui si associano quelli del cd-rom PoetriaNova2 (Firenze, sismel, 2010) e di Poeti d’Italia in lingua latina da tempo offrono un modo efficace per svolgere ricerca verbale: data la vastità del campo ove praticare l’interrogazione conno giunture verbali o tessere anche esigue, costituite di segmenti in immediata sequenza, o a breve distanza; ovvero particolari collocazioni dei termini nel verso (inizio o fine, dopo interpunzione), e così via.

Alle caratteristiche iniziali del motore di ricerca di parole – numerose volte illustrate negli anni scorsi, in sede di convegni pubblici e nei relativi atti a stampa – si sono aggiunte di recente alcune altre, non secondarie potenzialità, grazie all’integrazione col programma metrico Pedecerto – le cui risorse consentono tra l’altro di offrire in Musisque Deoque, come nel gemello sito di Poeti d’Italia, la scansione immediata di tutti i componimenti in versi dattilici.

Le nuove funzioni – riunite sotto l’appellativo Ricerca di co-occorrenze – si propongono, a partire da una porzione più o meno estesa di un testo sorgente (ma sempre non inferiore al verso), di esplorare il corpus intero di Musisque Deoque, oppure una sua porzione, alla ricerca di somiglianze verbali, o anche ritmiche sopraverbali. Una volta scelto il testo sorgente e impostate alcune opzioni di base, il motore porta all’attenzione dello studioso un certo numero di risultati che potranno essere significativi, estraendoli da una grande massa di materiali per lo più irrilevanti.

Per quanto complementari nei loro obiettivi, le suddette funzioni sono distinte in due varietà, gestite in pagine separate dell’applicazione:

- co-occorrenze lessicali: ricerca della copresenza, in posizione ravvicinata, di almeno due parole del testo sorgente – o più comunemente dei loro lemmi – nelle opere scelte come target; il testo sorgente è la sezione di un’opera, cioè una suddivisione di primo ordine (ad esempio un libro dell’Eneide); lo studioso ha a disposizione le seguenti opzioni per modulare in modo personale la ricerca:

- distanza tra le due parole, misurata come nume ro di parole interposte: da 0 a 5 (default 1);

- riercare le parole solo nella stessa sequenza o anche in ordine inverso (default);

- escludere o meno termini molto frequenti (sono contenuti in una lista di 121 voci);

- riercare o meno (default) anche le varianti in apparato;

- riercare solo le forme esatte oppure cercare per lemma (default).

- co-occorrenze metrico-verbali: lo strumento tenta di sfruttare, sempre a partire da un testo sorgente (in questo caso il singolo verso), la completa scansione dei versi dattilici messa a disposizione dall’applicazione Pedecerto, alla scoperta nell’intero corpus, o in una sua porzione, di nessi di ritmo e di suono, superando quindi i limiti della ricerca verbale basata sull’uguaglianza di forme o sull’appartenenza a un lemma; sono offerte tre diverse vie di ricerca:

- ricerca dello schema metrico: sono individuati i versi che riproducano la struttura del verso sorgente (quantità, pause, iato, sinalefe ecc.);

- ricerca per parole: da ciascuna parola del verso sorgente è estratta una chiave costituita dalla sua posizione metrica e dalle sole vocali, che viene cercata nel corpus;

- ricerca per sequenza di sillabe: si estraggono dal verso tutte le possibili sequenze di 4 o 5 sillabe, senza riguardo ai confini di parola; di ogni sillaba si considerano la posizione metrica e la vocale.

Entrambi gli approcci, lessicale e metrico-verbale, tendono a produrre un eccesso di risultati, entro il quale è indispensabile dare modo allo studioso di orientarsi. Le nostre scelte al proposito partono dalla convinzione che, per quanto si possa affinare la capacità discriminativa dello strumento, i reperimenti interessanti saranno sempre circondati da molto rumore di fondo. Riteniamo pertanto che sia più fruttuoso, anche se forse meno spettacolare, non mirare all’obiettivo improbabile di presentare al ricercatore un risultato bell’e pronto, ma piuttosto mettergli a disposizione un corredo di filtri e di modalità di lettura dei materiali, che lo aiutino, con l’indispensabile guida del suo acume e della sua esperienza, a individuare la pepita in mezzo ai ciottoli. Questo nella pratica si traduce nel non forzare al massimo l’azione selettiva automatica, onde evitare il rischio di perdere cose preziose, che spesso si annidano dove non ce le aspettiamo. Rimane tutta via indispensabile una energica azione di scrematura preliminare, ma specializzata nel discriminare piuttosto ai livelli bassi che alti, orientata cioè ad eliminare piuttosto i risultati scadenti che a far emergere gli eccellenti. I principali criteri su cui si basa la selezione sono:

- per le co-occorrenze lessicali: identità delle forme, sequenza delle due parole, confronto tra la distanza delle parole nel testo sorgente e nel target, posizione nel verso; quanto a quest’ultimo criterio, è assegnato un punto per ciascuna parola che occupa, nei due testi confrontati, la stessa posizione significativa (prima, seconda, penultima, ultima); sono assegnati complessivamente due punti anche nel caso in cui una sola delle parole condivida la posizione, ma sia uguale la loro distanza; è evidente che buona parte di questi criteri sono pensati in modo speciale per i testi poetici;

- per le co-occorrenze metrico-verbali: nella ricerca per parole sono accettate solo le occorrenze che presentino la coincidenza di almeno 4 sillabe, in una o più parole; le occorrenze sono ordinate per rilevanza, sulla base del numero delle sillabe coincidenti, della contiguità delle parole trovate e della corrispondenza anche di consonanti; nella ricerca per sequenza di sillabe sono accettate solo le occorrenze che presentino un certo numero di corri spondenze anche nella porzione consonantica.

Co-occorrenze lessicali: la ricerca per lemmi

Nella ricerca di co-occorrenze lessicali, la scelta Cerca per lemmi è impostata di default. Vale la pena di precisare che in questa opzione si applicano le stesse regole della ricerca avanzata di Musisque Deoque: essa non si estende, cioè, a tutte le forme flesse che fanno capo al lemma, ma solo a quelle con lo stesso numero di sillabe della forma sorgente; per converso può estendersi anche ad altri lemmi nel caso di voci composte che differiscano per il solo prefisso (ad esempio, advenio e pervenio).

Co-occorrenze metrico-verbali: la ricerca combinata

Si potrebbe pensare che la ricerca per sequenza di sillabe, operando in maniera meno specifica di quella per parole, possa includere anche i risultati di quest’ultima. Ma in realtà non è così, e se ne spiega il perché:

- la ricerca per parole può intercettare termini non contigui, ciascuno sotto la soglia di reperimen to della sequenza sillabica (4 o 5), ma che globalmente diano un risultato accettato da quella ricerca (> 3 sillabe); per esempio due parole di due sillabe tra loro non contigue, che il secondo metodo non potrebbe trovare;

- i criteri di scoring dei due metodi sono per forza di cose abbastanza diversi, e il secondo può escludere risultati che il primo accetterebbe.

Dobbiamo dunque ritenere che i due approcci non siano tra loro intercambiabili né alternativi, ma piut tosto complementari, nel senso che, nonostante i risultati in parte si sovrappongano, ciascuno propo ne in maniera esclusiva alcuni reperimenti significa tivi. Di qui l’idea di concedere alla libera scelta dello studioso un’unica chiamata che sommi le due serie di risultati, eliminando le ridondanze.

A questo punto, allo scopo di poter valutare la macchina in base a quanto essa è davvero in grado di elaborare, presenteremo e discuteremo alcuni casi di relazioni reciproche fra i testi, considerati sia nella veste della precisa e dunque volontaria allusività del poeta, sia nell’ottica – non proprio abituale per chi si muove in terreno specificamente letterario – del prelievo passivo, inerte, indistinto e forse inconscio, dei dati riposti nel magazzino della sua memoria. Una gamma che agli occhi di chi fa l’indagine può estendersi da situazioni di pura analogia semantico-narrativa, tal volta prive anche di minime corrispondenze lessicali, all’estremo opposto di similitudini impercettibili fuori dall’ambito metrico-formale, quando si privilegino (o addirittura si selezionino in modo esclusivo) i significanti rispetto ai significati. Schematizzando, avremo parallelismi che da un lato si collocano sulla strada battuta della logica verbale e concettuale (gli unici, o quasi, rintracciabili sino a ieri dalla critica letteraria che si serviva di strumenti di ricerca su supporto cartaceo), dall’altro pertengono al terreno incolto delle suggestio ni foniche e ritmiche.

Puntiamo a bersagli grossi e concreti, ma chiari e delimitati negli obiettivi; consapevolmente estranei ad ogni lusinga di teorizzazione, vorremmo operare con modestia da filologi mechanici, da artigiani che s’ingegnano di far capire – prima a se stessi e poi agli altri – come davvero funziona il processo della composizione poetica, dunque e soprattutto l’esito apparentemente miracoloso della bellezza.

Ho pubblicato di recente a stampa (Atti del VI Convegno «Il calamo della memoria», Trieste, EUT, 2015, pp. 51-80) il saggio «Laudes domini e vestigia Ennii. Reimpieghi di epos latino arcaico nella versificazione cristiana tardoantica»; come spiega il sottotitolo, oggetto dell’indagine era una scelta di luoghi di scrittori ecclesiastici (per lo più magniloquenti parafrasti della Bibbia) che nella prassi versificatoria si riallacciano a modelli ‘alti’ di poesia repubblicana. Scorrendo la raccolta dei materiali, presentati in forma elettronica, elaborati e disposti in ordine cronologico, appariva curiosa la spregiudicatezza con cui alcune tessere metrico-verbali, fuori d’uso ormai da secoli, furono sottoposte a procedimenti di risemantizzazione piuttosto audaci – e talora davvero imprevedibili. Per esempio il nesso enniano Olli respondit, posto all’inizio degli esametri ann. 31 Olli respondit rex Albai Longai e 113 Olli respondit suauis sonus Egeriai (dove a fungere da soggetto a fine verso sono rispettivamente re Tito Tazio e la ninfa Egeria), riemerge solo in ultima età costantiniana, con Giovenco, evang. 2, 134 Olli respondit terrarum gloria Christus e 265 Olli respondit mundi regnator Iesus; in entrambi i casi appare evidente lo sco po del riuso: conferire la più elevata maestà espressiva al divino locutore, il cui nome continua ad occupare la clausola di verso.

Allo stesso Gesù Cristo, come alla vergine Maria, era d’altra parte convertita l’applicazione di vecchi epi teti di tradizione epica, con significati nuovi e specia li: agli esempi già altrove descritti e disaminati (certa salus, unica proles, spes unica, ianua caeli) due altri possono ora aggiungersene, utili a tracciare percorsi storico-culturali di interesse non minore. Il verso 444 Skutsch degli Annales ci è conservato da Prisciano in questa forma (a parlare è Marte, la scena si svolge con tutta probabilità in un concilio degli dèi):

o genitor noster, Saturnie, maxime diuom

Come succede alla grandissima parte degli esametri enniani – purché privi di arcaismi morfologici e prosodici tali da renderli inservibili (desinenze in ai bisillabiche, -s caduche, ecc.) – dai successivi poeti furono attinti a piene mani i segmenti metrico-verbali con cui ricomporre nuovi versi dattilici.

Il vocativo d’inizio O genitor conosce varie riprese, di cui la prima – e più pesante, ancorché irrilevata dai commentatori – avviene in Virgilio (Aen. 7, 360; apostrofato è il padre di Lavinia); e così avrà una discreta continuazione (in Varrone Atacino, in Ovidio) l’epiclesi a fine di verso maxim(e) diu(om). È però la stringa genitor noster a sollecitare il nostro sguardo, dal momento che essa non conosce alcuna ripresa per l’intero arco di tempo dei cinquecento anni che separano Giovenco da Ennio. Si vedrà allora il prete spagnolo, primo pa rafraste dei vangeli canonici e dunque fondatore della poesia cristiana in esametri, trascegliere un modulo espressivo risalente agli incunaboli della letteratura latina in modo che si sposti al sinonimo valore epitetico attribuito dal Gesù evangelico al Padre nostro.

Dopo aver messo alla prova la “macchina di ricerca” di Musisque Deoque sopra l’archetipo enniano, ora si cercherà di sottoporre alle stesse procedure euristiche l’esametro di Giovenco – da inquadrare in un contesto ideologico affatto nuovo, emozionante come il discor so della montagna nel racconto di Matteo (5, 44-45):

Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos et orate pro persequentibus et calumniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri qui in caelis est, qui solem suum oriri facit super bonos et malos et pluit super iustos et iniustos.

Questa la versione del poeta parafraste, sotto un titolo che riprende le ultime parole del versetto 45, pluit super iustos et iniustos (1, 566-67):

Nam genitor noster communia lumina solis

communesque dedit pluuias iustisque malisque.

Sul piano formale, non solo il primo emistichio del v. 566 sembra calcato proprio sul testo di Ennio (come si diceva, non si conoscono occorrenze ‘intermedie’ del nesso genitor noster di frg. 444 Sk. prima di Giovenco): altri segmenti di sillabe e sequenze verbali racchiusi nell’esametro rimandano ad origini versificatorie di età arcaica o repubblicana – comunque preaugustea. Con una tecnica che potremmo anche definire centonaria, l’autore parte dalla base della notissima clausola (ann. 265 Sk.) lumin(e) solis: la cui diffusione nella poesia elevata (ben otto esempi in Lucrezio, due in Virgilio, cinque in Ovidio, ecc.) ne rende ai nostri occhi meno interessante la persistenza in un autore cristiano. Non è più così quando egli mette assieme altri dati costitutivi del verso e colloca a distanza stabilita i lessemi tra loro autonomi nost(er) – lumina, dal momento che l’unico caso precedente è in Catullo (64, 233 ut, simul ac nostros inuisent lumina colles eqs.); ma soprattutto quando vi abbina la successione communi(a) lumin(a), rilevabile solo in un esametro estratto dalla traduzione degli Aratea compiuta in età giovanile da Cicerone poeta (frgm. 32, 3: una tenet duplices communi lumine formas eqs.).

Non altrimenti il v. 567 mostra una esagerazione di enclitiche, dal quadrisillabo iniziale giù sino alla clausola: il che costituisce un tratto stilistico ben conosciuto dell’epos. In effetti, iustisque malisque suona affine ai diversi natique patrisque di Virgilio, regisque marisque di Valerio Flacco, armisque (populisque, puerisque,) uirisque di Stazio e Silio, e così via.

Sul piano del pensiero, invece, il motivo stoico del la presunta indifferenza di Dio, o della natura, verso i bisogni umani era piuttosto comune nella prosa filosofica e apologetica, da Seneca (benef. 4, 28, 3) ad Arnobio (nat. 1, 21). Ma i poeti dei tempora Christiana maturi sapranno offrire giustificazioni teologiche più sofisticate, alla luce delle nuove dottrine sulla gratia. Dopo un secolo di pax ecclesiae, espone così i propri argomenti Paolino di Nola (carm. 13, 257-60):

nonne unus in omni

Christus adest sancto? sicut uiget omnibus idem

spiritus in Christo genitis, sic ipsa piorum

gratia concordat.

260

Pochi anni più tardi l’autore del Carmen de providentia (forse Prospero d’Aquitania) reimpiega la clausola omnibus idem del v. 258 di Paolino, in una ennesima riscrittura del passo evangelico (vv. 816-20):

Multa quidem semper mundo communis in isto

indignos dignosque manent: sol omnibus idem est,

idem imber, pariter subeuntur frigora et aestus.

Vtque indiscreta est cunctis aqua, lumen, et aura,

sic iniustorum iustos mala ferre necesse est: 820

Una parallela presenza dell’emistichio sol omnibus idem si ritrova peraltro nel penultimo esametro della paganeggiante litania offerta da AL 389, 59:

Sol mundi caelique decus, Sol omnibus idem,

Sol noctis lucisque decus, Sol finis et ortus. 60

Ma che si tratti di antichi formulari tradizionali è garantito da una messe documentaria ingente, accorpabile sino ad interezza in brevissimo tempo: un repertorio di versi epici dove fra tutti spicca la solenne clausola virgiliana di Aen. 10, 112, con l’impegnativo bagaglio ideologico che quel passo comporta (Giove, pater omnipotens rerum cui prima potestas, dichiara la propria imparzialità nel conflitto in corso):

Sua cuique exorsa laborem

fortunamque ferent. Rex Iuppiter omnibus idem.

Fata uiam inuenient.

Ma tornando a genitor noster, se può destare meraviglia siano state cercate nei venerandi Annales di Ennio le parole adatte al “Padre Nostro che è nei cieli”, un esempio speculare e di pari efficacia persuasiva offre l’epiteto pia Virgo; la cui comparsa – per quanto possiamo capire – avviene con gli Aratea di Germanico (in clausola ai vv. 547 e 621), riferita ovviamente alla costellazione astrale: però di nuovo la testimonianza dell’epiteto in un poeta didascalico di epoca tardo-augustea tradisce forse un debito incontrollabile verso il vocabolario della mitologia epica. Quel che davvero importa è comunque la certezza del riuso presso gli scrittori ecclesiastici tardoantichi e medievali, dove pia virgo può dapprima designare eccezionalmente la giovanissima martire Eulalia (così in Prudenzio, Peristephanon 3, 56), ma da subito (con Paolino di Nola, Carmina 6, 151: Salue, o mater, ait, domini, salue, pia uirgo, / immunis thalami coitusque ignara uirilis, / sed pari tura deum eqs.) e nei secoli a venire accompagnerà di preferenza il nome di Maria.

Se i passi dibattuti sinora rientrano in una categoria che potrebbe definirsi di ‘deviazione semantica’ del frasario, all’atto del riuso di poesia classica da parte di un versificatore cristiano, quel che segue pertiene invece all’idea che nei rapporti intertestuali esista una forza dei suoni e dei ritmi tale da soverchiare i significati – sino alla loro estinzione; alludiamo a certi slittamenti fonico-morfologici quasi inavvertibili, per cui nella meccanicità delle clausole d’esametro si riscontrano non rare oscillazioni del tipo luminis oras (Ennio, Lucrezio, ecc.) vs fluminis ora (Ovidio, Valerio Flacco, ecc.), oppure fluminis ortu(s) (Ovidio, Claudiano) vs luminis ortu(s) (Silio, Sedulio, ecc.). La pratica è diffusissima, e può comportare il prelievo di cospicue sezioni di testi altrui, anche assai autorevoli – e dunque riconoscibili – senza alcun apparente motivo o vantaggio; come ho mostrato altrove, è il caso di Lucano, che nella Pharsalia riprende inconsciamente Virgilio (georg. 1, 381; si sta parlando di uno stormo di corvi) e pastu decedens agmine magno, e gioca sulla ambiguità fra un aggettivo comunissimo e il cognomen di Pompeo (2, 392; descrive l’occupazione di Capua): interea trepido discedens agmine Magnus / moenia Dardanii tenuit Campana coloni.

Gli epigrammisti offrono materiali pressoché inesauribili a tali paronomasie – ove il confine tra innocenza e malizia, intenzione e incoscienza è spesso difficile da tracciare. Basti il caso della clausola fissa regula morum, propria del vocabolario filosofico-didascalico (Manilio, Persio, ecc.), dunque oggetto di ironizzazione e parodia. In tal senso è sfruttata da Marziale, quando rivendica dal nuovo principe Nerva la tradizionale libertà di parola concessa durante i Saturnali (11, 2, 3):

Triste supercilium durique seuera Catonis

frons et aratoris filia Fabricii

et personati fastus et regula morum

quidquid et in tenebris non sumus, ite foras.

Ma la formula, leggermente svariata, aveva già fatto comparsa (in 5, 10, 3) a scopo di serissimo elogio ver so un patrono di nome Regulus:

Hi sunt inuidiae nimirum, Regule, mores,

praeferat antiquos semper ut illa nouis.

A quest’ultimo, strano caso di intratestualità, si aggiunge un esempio di calembour forse altrettanto sorprendente e certo ancor più divertente. Il nesso ridere potes(t) è attestato per la prima volta in un severo con testo di poesia scientifica lucreziana (2, 986):

quod si delira haec furiosaque cernimus esse

et ridere potest non ex ridentibus auctus

et sapere et doctis rationem reddere dictis.

Nella medesima sede metrica (e forse sotto influenza dell’arcinota battuta oraziana di epist. 1, 4, 16: cum ridere uoles, Epicuri de grege porcum) l’espressione occorre due volte in Marziale; questa la prima (2, 53, 5):

si ridere potes miseri chrysendeta Cinnae,

e questa l’altra (7, 18, 11):

quis ridere potest fatui poppysmata cunni?

A prescindere dai differenti contesti (cui bisogna comunque rinviare i lettori per visite individuali: ne vale la pena, soprattutto nel secondo caso), si può notare immediatamente l’analogia complessiva di struttura: ma se all’altezza dell’emistichio d’inizio l’identità entro la coppia di esametri è quasi perfetta, dalla semiquinaria in poi i parallelismi offrono aspetti che rendono non meno indiscutibile una reciproca relazione. Nei particolari, gli aggettivi miseri / fatui mostrano simili ritmi anapestici e suoni in rima, così come identici schemi quadrisillabici esibiscono i rarissimi grecismi chrysendeta e poppysmata; ma il più bizzarro dei legami intercorre di certo tra i genitivi Cinnae e cunni, grazie allo scivolamento vocalico che tocca un bel nome di ascendenza letteraria catulliana e lo avvilisce a ‘brutta parola’, per di più calata in uno scenario esplosivo di grottesca trivialità.

Non saprei giudicare il grado di consapevolezza con cui Marziale, nel far tornare alla mente i singoli pezzi con cui aveva costruito il suo verso qualche anno prima, li elaborava per comporne ora un altro nuovo, in ogni senso remoto dal precedente. Di certo l’epigramma 7, 18 è più lontano da 2, 53 che dai successivi 2, 34 e 9, 37, avendo in comune lo stesso bersaglio scommatico – una vecchia ninfomane chiamata Galla. Da questo si snodano le similitudini metrico-verbali, che osserveremo disseminate qui nel contesto di due distici (rispettivamente, 2, 34, 3-4 e 9, 37, 7-8), però si apprezzano al meglio per le assonanze in clausola d’esametro:

Praestatur cano tanta indulgentia cunno

quem nec casta potest iam decuisse Venus.

Et te nulla mouet cani reuerentia cunni,

quem potes inter auos iam numerare tuos.

I contenuti offrono le tipiche variazioni su temi non molto differenti, e tuttavia nelle opzioni e nelle disposizioni lessicali sembra prevalere una certa ‘incoscienza’ che asseconda il reimpiego passivo di materiali occultati negli archivi mnemonici; fenomeni ora rintracciabili e documentabili con poca fatica – nonostante le dimensioni del corpus – pure nei rapporti formali con autori esterni; si guardi questo raffronto inedito fra il distico esplicitario di Catullo, 78 (9-10) e l’analogo di Marziale, epigr. 1 (7-8):

Verum id non impune feres; nam te omnia saecla

noscent et qui sis fama loquetur anus.

Omnis Caesareo cedit labor amphitheatro,

unum pro cunctis fama loquetur opus.

Chi si chiede cosa possa accomunare la doppia coppia di versi, e in particolare i due pentametri, al di là della straordinaria consonanza fra i secondi emisti chi, non troverà una facile risposta; sul lato destro, il componimento d’inizio del Liber de spectaculis illustra i giochi inaugurali per il Colosseo, studiandosi di adeguare la solennità dello stile alla grandiosità della nuova mole architettonica: al cui paragone non uno dei massimi monumenti eretti in precedenza dall’uomo regge la contesa; sulla sinistra, il distico in cui Catullo (mai individuato dai commenti quale eventuale modello di Marziale in questo luogo) scaglia invettive e minacce all’indirizzo di Gallo – figura turpe di mezzano, suo nemico personale.

In casi del genere, dove il riuso intertestuale comporta un distacco pressoché completo dei significanti dai significati, chi viene dopo (e nessun poeta latino potrebbe definirsi ‘catulliano’ più di Marziale) appare condizionato dalla sua memoria occulta, cioè da ricordi che si affollano indistinti, pronti a ricombinarsi con una tecnica proto-centonaria. Quella che si applicherà più tardi a Giovenale, se esaminiamo un luogo delle satire come 8, 79-80:

esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem

integer.

A monte del frasario impiegato qui, varie reminiscenze possono isolarsi, partendo forse dal modello ideologico costituito da un verso enniano (ann. 249 Sk.):

spernitur orator bonus, horridus miles amatur;

oppure anche oraziano (sat. 1, 3, 125):

et sutor bonus et solus formosus et est rex.

Rimanda invece al precedente giovenaliano la scelta compiuta da Prudenzio, nel momento in cui darà tale forma all’allocuzione (ham. 938):

omne malum merui, sed tu bonus arbiter aufer

quod merui.

La clausola pentasillaba arbiter idem si manterrà produttiva nei secoli, ma insensibilmente tenderà ad incrociarsi nella paronomasia con arbiter Idae (pure collocato dopo dieresi bucolica; è giuntura di ascendenza epico mitologica, alludendo al iudicium Paridis), la cui prima attestazione troviamo presso Stazio, Ach. 1, 67:

nauigat iniustae temerarius arbiter Idae.

Componendo un poemetto dal titolo De raptu Helenae, doveva ricordarsene a distanza di tre secoli Draconzio, prima in Romul. 8, 31 (dove peraltro l’unico manoscritto reca idem) e poi al v. 221, che sembra allargare lo sguardo a Giovenale e quasi ‘contaminare’ le circostanze foniche:

nate, redux pietatis amor, bonus arbiter Idae.

Sono sintomi di un automatismo compositivo ormai ampiamente diffuso nella tarda antichità, tale da condizionare la versificazione di poeti pur colti e sensibili come Prudenzio; vengono dal Contra Symmachum questi due esempi di esametri che riproducono – senza alcuna apparente ragione – gli schemi di altrettanti versi di Silio Italico; nel primo caso, si tratta di c. Symm. 1, 361-362 a fronte di Pun. 11, 264, nell’altro di c. Symm. 1, 533 contrapposto a Pun. 10, 599

nunc bigas frenare boues, nunc saeua sororum

agmina uipereo superis immittere flagro … (Prud.)

nunc qualis frenata acies, nunc deinde pedestris … (Sil.)

errabant hostes per templa per atria passim … (Prud.)

deripite, o pubes, templis. uos atria raptim … (Sil.)

Neppure in queste coincidenze schematiche ‘insi gnificanti’ sembra da escludere l’ipotesi che, al di là di Virgilio, a monte di tutto, gli archetipi formali e narrativi fossero dati da esametri enniani. Tale sospetto potrebbe riguardare anche il caso seguente, messoci a disposizione da Ausonio. La Mosella si diffonde per qualche decina di versi sulle varie specie di pesci che popolano il fiume; nel novero delle meno prelibate (i lucci, le tinche, le alose) sono fatti rientrare gli alburni, facile “preda per ami da ragazzini”:

Quis non et uirides, uulgi solacia, tincas 125

norit et alburnos, praedam puerilibus hamis,

stridentesque focis, obsonia plebis, alausas?

Se si vanno a consultare le concordanze disponibili, anche le più specializzate tra loro, questo nesso puerilibus hamis non trova riscontri, né prima né dopo Ausonio: che è insieme grammatico dotto e verseggiatore estroso, dunque capace di incrociare clausole esametriche preesistenti e assai diffuse come puerilibus annis – a partire da Ovidio e Manilio, quindi Stazio, Silio Italico, ecc. – e civilibus armis; pure attestata unicamente nell’epica postaugustea, spesseggia fuori misura (et pour cause) in Lucano. Scorrendo la lista di ben 13 occorrenze d’uso presenti nella Pharsalia, subito risalta 5, 526, da leggere nel suo vicino contesto: dorme tranquillo il giovane barcaiolo Amyclas (alla cui porta Cesare bussa nel cuore della notte), sapendo che non si fa preda di povere capanne durante le guerre civili,

securus belli: praedam ciuilibus armis

scit non esse casas.

La sequenza porterebbe a ritenere esaurita ogni in chiesta col ritrovamento del modello ispiratore; se non che la macchina suggerisce un’altra soluzione, proponendo un secondo bozzetto di maniera – questa volta disegnato da Silio (5, 581):

Nec minus Herminium primis obtruncat in armis,

assuetum, Thrasymenne, tuos praedantibus hamis

exhaurire lacus patriaeque alimenta senectae

ducere suspenso per stagna iacentia lino.

Anche qui sembra complicato spiegare come siano andate le cose: tanto più che i bisillabi armis e hamis risuonano quasi identici, sul finale di versi consecutivi; lasceremo perciò l’ennesimo dubbio ai futuri esegeti dei testi, ritornando per concludere sopra un ultimo punto.

Nel corso degli anni la macchina di Musisque Deoque si è dimostrata più volte utile nella risoluzione di problemi critico-testuali, sulla base di parallelismi sfuggiti in precedenza agli editori e commentatori, che si servivano di mezzi lessicologici cartacei; per tale aspetto, ai casi discussi in occasioni recenti, accluderemo altri due esempi di studio, chiari e rivelativi quantunque minimi.

L’epigramma 8, 49 di Marziale è un componimento di cinque distici elegiaci in cui si esalta Domiziano, reduce da una vittoriosa campagna militare contro i Sarmati; l’imperatore offriva per la circostanza a tutti i Romani un banchetto, iperbolicamente paragonato a quello offerto da Giove agli dèi dopo il felice esito della Gigantomachia; sulle ali dell’entusiasmo, il poeta si rivolge al principe direttamente, per affermare che la letizia dei cittadini sale fino ai Celesti, “tanti sono i con viti che i tuoi allori celebrano, o Cesare” (v. 5):

tanta tuas celebrant, Caesar, conuiuia laurus.

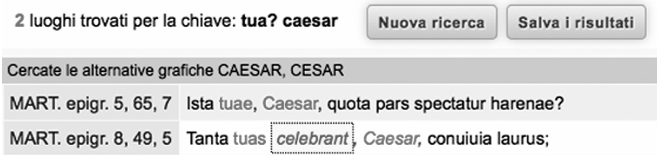

Questa è la forma del verso corrente, veicolata dalle principali edizioni critiche del testo di Marziale e accolta negli stessi archivi di Musisque Deoque. Ma guardando gli apparati rispettivi, noteremo come l’ordine delle parole tuas celebrant, Caesar, conuiuia si contrapponga alla lezione dei codici della classe β (l’autorevole recensio Gennadiana), dove i termini risultano invertiti in tuas, Caesar, celebrant conuiuia. Se a questo punto interroghiamo la macchina, anzitutto scopriremo che l’usus di Marziale (basti citare 5, 65, 7 ista tuae, Caesar, quota pars spectatur harenae, per la coincidenza perfetta di collocazione metrico-verbale), sembra prevedere la successione immediata fra aggettivo possessivo e vocativo Caesar, come appare dalla risposta alla query < tua? > + < Caesar >:

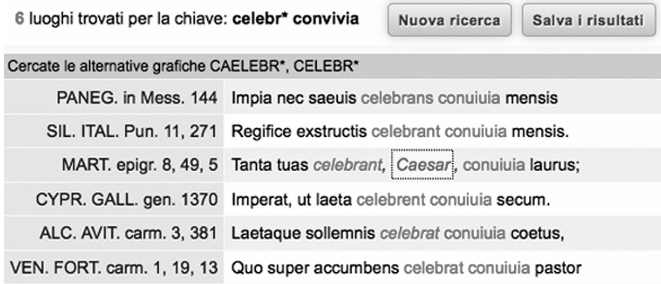

Ma veramente perentorio al riguardo è il risultato della query < celebr* > + < conuiuia >,

Ne discende che la lezione da accogliere sarà:

tanta tuas, Caesar, celebrant conuiuia laurus.

I tempi rapidi, quasi istantanei, della comparazione di un verso dato rispetto al corpo totale, ci permettono di intervenire con argomenti nuovi su nodi testuali irrisolti da secoli. Una delle croci più ostiche del Liber de spectaculis – se non forse dell’intero corpo degli epigrammi di Marziale – riguarda il carme che ha il numero d’ordine tradizionale 28, divenuto 34 nelle edizioni più recenti; il titolo è De naumachia minore, l’incipit fa Augusti labor hic fuerat. Ecco l’identica forma con cui il v. 11 fu mandato a stampa, tra gli altri, da un conservatore prudente come Lindsay (Oxonii 1903) e da un congetturatore intempe rante come Shackleton Bailey (Stutgardiae 1990):

Fucinus et † tigri † taceantur stagna Neronis:

hanc norint unam saecula naumachiam.

Si tratta della lezione offerta dai codici del ramo α (HT): all’evidenza una vox nihili, però capace di generare il fiacco pigri della vulgata umanistica ς; in epoca prescientifica e fino a tutto l’Ottocento si imponeva il diri di Heinsius, alterato in duri da Friedländer, mentre da oltre un secolo beneficia di immeritata fortuna il Teucri di Housman. E proprio questa è l’assurda emendazione accolta nel suo commento da Kathleen Coleman (Oxford 2006), dove sono ripercorsi gli sforzi recenti e gli esiti improbabili di un’odissea critica senza fine.

È merito del recensore del libro per BMCR 2007.10.48, Marcello Nobili, l’aver riportato al centro della questione l’incongruo tigri della paradosi migliore, onde tentare di risalire alla genesi del guasto. Ecco come si esprimeva:

In emending this passage it seems clear to me that we start from tigri: the honest copyist of the archetype gave us an almost meaningless reading, which K emended to pigri since in later Latin both ‘tacean tur’ and ‘stagna’ are likely to convey an idea of immobility. Hence the possible development: ‘tetri’ > ‘tigri’ > ‘pigri’. The emendation ‘taetri [...] Neronis’ (where ‘taeter’ = ‘immundus’) was proposed by W. S. Watt [LCM 9, 1984, 120; quoted by Coleman] but earlier by Albert W. Van Buren, too. [«Osservazioni su alcuni testi letterari ed epigrafici», RPAA 19, 1942-1943, 183-185; he thinks of taetri left out by a scribe by a homoiocatarcton, then reinserted in its place, though mangled as tigri. This is not an easy explanation.] Indeed this conjecture is very close to the paradosis tigri, it gives us a relatively rare adjective (what may account for a corruption) and Nero had already been labelled as «ferus rex» at Spect. 2.3: «inuidiosa feri radiabant atria regis», a passage where the ‘stagna Neronis’ are mentioned as well. «Taeter, saeuus, dirus, ferus» obviously are not synonyms, but can be found substituted each other in poetry as well as in prose.

Ragionamento impeccabile, salvo aggiungere che un tigris ricorre poco sopra, in testa all’epigr. 18, 2, e così il copista – ignorante di suo quanto negligente nel lavoro – potrebbe aver cercato lì attorno con gli occhi una forma grafica qualsiasi per risolvere la difficoltà del termine (fuori portata per lui) che il modello gli presentava. Da qui la soluzione del locus desperatus:

Fucinus et taetri taceantur stagna Neronis.

L’atmosfera cupa, anzi plumbea dell’esametro, caratterizzato al suo centro da una allitterazione che rinvia a suoni (e parole: basti Discordia taetra!) della poesia enniana, dovette incontrare favore nei seco li successivi; ciò almeno indica una ripresa puntuale effettuatane da Aratore (2, 1149). Ecco i due versi a raffronto tra loro:

Fucinus et taetri taceantur stagna Neronis

linquitur, et tetri superantur stagna draconis

Una somiglianza così stretta quanto ad impianto metrico, fonico e formale, da una parte “autorizza” la congettura ex ingenio di Van Buren e di Watt, dall’altra serve ad attestare la circolazione a Roma, ancora verso la metà del VI secolo, del più sfortunato fra tutti i libri di Marziale. Naturalmente i due contesti sono diversi, poiché lo storico degli Apostoli contrappone l’acqua salvifica del battesimo e quella del mare periglioso dove Paolo fa naufragio:

mox omnia daemonis arma

his merguntur aquis, quibus ille renascitur infans

qui captiuus erat; salsae quoque fluctus abyssi

linquitur, et tetri superantur stagna draconis,

ereptoque gregi largitur pascua Christus, 1150

nominibus propriis, pastor iam uerus edenti.

Nel meccanismo sostitutivo draconis / Neronis colpisce per davvero la demonizzazione che transita attraverso una implicita ma efficace deformazione del suo nome, subìta dal tiranno: la cui “leyenda negra”, in quanto sospetto Anticristo, doveva ormai agire sull’immaginario collettivo; né pare senza significato che San Pietro in Vincoli, dove l’opera di Aratore fu per la prima volta recitata in pubblico nella primavera del 544, disti così poco dalla domus aurea e dagli stagna fatti prosciugare dai Flavii.

Con tali mezzi, chi fa il nostro mestiere si appoggerà a nuovi sostegni: potrà così redigere una specie di ‘index of popularity’ delle opere e degli autori nella loro tradizione e circolazione lungo i secoli successivi alla loro produzione; potrà ottenere indizi e prove attendibili, se non certe sempre, sulla forma che i testi mostravano all’atto della ripresa da parte degli epigoni; quasi una riproduzione virtuale, paragonabile alle testi monianze che filologi ed editori cercano nelle varianti dei manoscritti.

Nota bibliografica

Nota bibliografica

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del motore di ricerca di Musisque Deoque, oltre a numerosi saggi di applicazione e risultati di indagini condotte grazie allo strumento digitale, sono state offerte da chi scrive dapprima nel volume Gli archivi elettronici di Musisque deoque. Ricerca intertestuale e cernita fra varianti antiche, o presso alcuni altri contributi riuniti a cura di L. Zurli, Poesia latina, nuova e-filologia: opportunità per l’editore e per l’interprete, Roma, Herder 2009; poi nei lavori elencati alla fine dell’articolo Laudes domini e vestigia Ennii, citato qui sopra e consultabile anche in rete.

Una panoramica aggiornata e intelligente sui problemi affrontati in queste pagine ha offerto Neil Coffee, Intertextuality in the Digital Age, in «Transactions of the American Philological Association» 142 (2012), pp. 383-422; trattazione più larga e generale nel volume di Linda Spinazzè, Filologia digitale. Dalla ricerca alla didattica. L’informatica umanistica al servizio delle scienze dell’antichità, Trento, Tangram 2015.

La corretta sistemazione del verso di Marziale 8, 49, 5, era stata intuita dai grandi filologi olandesi, Gruterus e Scriverius, e accolta da Shackleton Bailey: si veda Christian Schöffel, Martial, Buch 8, Stuttgart, Steiner 2002.

¬ top of page