« indietro

Gli ‘sconfinamenti’ della poesia cinese contemporanea

di Maria Ventre

Mi Fei, (1051-1107), I pini si stagliano tra i monti primaverili,

Tapei, Taiwan (National Palace Museum)

Tapei, Taiwan (National Palace Museum)

Un’incredibile crescita della produzione poetica e del numero dei lettori di poesia caratterizza il panorama letterario della Cina contemporanea, in cui riviste, internet, forum e blog costituiscono la geografia di una nuova comunità di poeti dove è possibile che passi di tutto ma per il quale può transitare anche una nuova e vera voce poetica, soprattutto quando la poesia scende dalla propria isolata torre d’avorio e sceglie di competere o di affiancarsi ad altre forme d’arte. Proprio questi due aspetti, il legame tra poesia ed internet da un lato e l’intrecciarsi della poesia con la pittura, il teatro e la musica dall’altro, verranno di seguito presi in considerazione.

Innanzitutto è fondamentale tener presente che nella Cina odierna coesistono due realtà, due scene poetiche differenti e distinte tra loro: una considerata ‘ufficiale’(guanfang) e l’altra ‘non ufficiale’ (fei guanfang) [1]. Da un lato una produzione accademica, fedele alla tradizione e pubblicata con il beneplacito delle autorità e dall’altro una produzione sperimentale, anti-tradizionalista, costretta a pubblicazioni clandestine e sempre più insofferente della presenza egemonica della prima. Questa seconda realtà, nella quale sono sensibilmente più evidenti i due aspetti della poesia cinese contemporanea ai quali si è sopra accennato, rappresenta l’approdo di un’intricata serie di ricerche e di soluzioni che inizia alla fine degli anni Settanta e passa nel decennio successivo attraverso i cosiddetti ‘poeti oscuri’ (menglong) prima e quelli ‘post-oscuri’ (post-menglong) [2] dopo, per proseguire fino ai giorni nostri con una grande varietà di forme e contenuti e inaugurando quella nuova fase della sperimentazione poetica il cui inizio si è soliti far coincidere con il 1989. Questa data, che porta con sé l’inevitabile ricordo del massacro di piazza Tian’anmen del 4 giugno, appare infatti come fondamentale punto di svolta che ha operato negli intellettuali cinesi una funzione di lampante e drammatico disvelamento, oltre a costituire un vero e proprio spartiacque nell’elaborazione artistica e letteraria.

Da allora buona parte della produzione poetica cinese si è configurata sempre più in termini di avanguardia, di rifiuto radicale dei codici culturali, del gusto dominante e dei mezzi espressivi abituali nel tentativo da parte dei poeti di recuperare un ruolo autonomo proprio attraverso la sperimentazione di nuove forme, ardite e sconcertanti, di linguaggi inediti fino al punto da risultare incomprensibili, urtanti, e perché no censurabili. Per condurre questa battaglia i poeti di norma si coalizzano in gruppi, elaborano teorie e poetiche, pubblicano manifesti e riviste [3]. E se queste ultime, note come minkan [4], costituiscono una caratteristica quasi esclusiva degli ultimi decenni, in quanto, con la varietà delle posizioni sostenute, sono la testimonianza delle inquietudini culturali del tempo, tuttavia è internet a rivelarsi il vero nuovo spazio della creazione poetica. Infatti il ruolo che svolge è senza dubbio di grande importanza e soprattutto per la cultura cinese costituisce un altro modo di diffusione, più veloce e talvolta più produttivo e democratico [5].

Dei tanti gruppi poetici nati in rete negli ultimi anni vanno qui menzionati almeno due: il cosiddetto Gruppo poetico della spazzatura (Laji shipai) e il Movimento della poesia bassa (Di shige yundong).

«Tra arte e spazzatura c’è pochissima distanza... la spazzatura che contiene un grano di follia è per questo più vicina all’arte» dichiara Douglas Sirk, regista tedesco autore di alcuni tra i più bei film della Hollywood classica. E in effetti al legame tra arte e spazzatura siamo ormai abituati da tempo: dai ready-made di Marcel Duchamp ai combine-painting di Robert Rauscenberg, dalla Merda d’artista di Piero Manzoni fino ai più recenti esperimenti della cosiddetta junk music. Né la poesia poteva rimanere immune a quest’ondata di trash che invade la società contemporanea. E sebbene gli esempi non siano così numerosi come nel campo dell’arte, tuttavia anche in questo caso non ne mancano di illustri. Basti pensare che il tema del rifiuto e del ‘trionfo della spazzatura’ nella moderna società industriale sono presenti nell’ultima produzione di Eugenio Montale (Satura, 1971), caratterizzata da un’evidente svolta in senso prosastico.

Il gusto per la provocazione tipico degli artisti dada, convinti che l’esperienza estetica sia possibile con qualunque oggetto, il tentativo di togliere all’arte l’‘aura’ sulla quale Baudelaire aveva già ironizzato molto tempo prima, le preoccupazioni ecologiste dei nuovi gruppi musicali, l’abbandono a moduli discorsivi e “facili” e il ripiegare di Montale dalla riflessione alla satira di fronte alla definitiva constatazione dell’inautenticità alla quale l’uomo di oggi è condannato, tutti questi elementi si ritrovano variamente mescolati nelle poesie del Gruppo poetico della spazzatura [6]. Riguardo al concetto di ‘spazzatura’ i membri di questo gruppo, formatosi nel marzo del 2003, concepiscono il rifiuto non solo come oggetto buttato via, ma anche e soprattutto come parole, suoni e visioni cacciate nel dimenticatoio della cosiddetta ‘cultura ufficiale’. Il loro obiettivo infatti è quello di sovvertire i valori dominanti e di portare alla ribalta quelli ‘marginali’, propongono una nuova forma d’arte che dissolve luoghi comuni e abitudini di pensiero radicate, che costringe a vedere la realtà da prospettive inedite e che propone un nuovo stile di vita che è esattamente il contrario di ciò che normalmente si potrebbe desiderare. Xu Xiangchou, uno dei membri più rappresentativi del gruppo, nella poesia intitolata La mia vita spazzatura (Wo de laji rensheng) scrive:

Xu Xiangchou

La mia vita spazzatura - 我的垃☞ R

Il mio sogno è non superare l’esame di ammissione

[all’università

anche se lo passassi non conseguire il certificato di laurea

anche se lo conseguissi non trovare un lavoro

anche se lo trovassi offendere il datore di lavoro

Il mio sogno è vagabondare per le strade

senza lavarmi il viso né i denti, senza tagliarmi i capelli

con l’anima sporca e lo sguardo smorto

non accettare le offerte di lavoro presso i quadri

non arruolarmi quando è richiesto

non possedere assolutamente niente

superare i trent’anni e non avere moglie

il mio sogno è non dare una discendenza alla madrepatria

Il mio sogno è diventare zoppo

sobbalzando e svoltando attraversare le piazze delle

[epoche

il mio sogno è di avere due occhi strabici innati

guardare i problemi concentrarsi sulla punta del naso

il mio sogno è contrarre il morbo della mucca pazza

se mi manderete al pronto soccorso

io vi sbaverò addosso

Xu Xiangchou

La mia vita spazzatura - 我的垃☞ R

Il mio sogno è non superare l’esame di ammissione

[all’università

anche se lo passassi non conseguire il certificato di laurea

anche se lo conseguissi non trovare un lavoro

anche se lo trovassi offendere il datore di lavoro

Il mio sogno è vagabondare per le strade

senza lavarmi il viso né i denti, senza tagliarmi i capelli

con l’anima sporca e lo sguardo smorto

non accettare le offerte di lavoro presso i quadri

non arruolarmi quando è richiesto

non possedere assolutamente niente

superare i trent’anni e non avere moglie

il mio sogno è non dare una discendenza alla madrepatria

Il mio sogno è diventare zoppo

sobbalzando e svoltando attraversare le piazze delle

[epoche

il mio sogno è di avere due occhi strabici innati

guardare i problemi concentrarsi sulla punta del naso

il mio sogno è contrarre il morbo della mucca pazza

se mi manderete al pronto soccorso

io vi sbaverò addosso

Lo stesso poeta, dopo aver messo a nudo le fobie dell’uomo contemporaneo, quali appunto quelle di non trovare un lavoro, una casa, di essere colpito all’improvviso da qualche malattia mortale ecc., va ben oltre e in una poesia intitolata Un tributo di escrementi (Shi de fengxian), con la quale mira volutamente a suscitare scandalo tra le menti benpensanti, dopo aver divagato nei primi versi sulle funzioni corporali dell’uomo arriva infine a dichiarare:

Xu Xiangchou

Da Un tributo di escrementi - C的奉E

tutti danno in dono fiori freschi alla madrepatria

io offro escrementi

Xu Xiangchou

Da Un tributo di escrementi - C的奉E

tutti danno in dono fiori freschi alla madrepatria

io offro escrementi

Uno sberleffo maleodorante alla poco amata madrepatria o segnale di degenerazione e decadenza della poesia contemporanea è quello che verrebbe da pensare ad una prima lettura. Ma anche in questo caso, proprio come in quello della già citata Merda d’artista di Manzoni, bisogna più che altro intravedervi una dimostrazione di come la personalità dell’autore sia in grado di trasformare in arte anche i propri rifiuti biologici e quindi indirettamente una critica al mercato culturale, ormai disposto a comprare tutto purché firmato.

Scrivendo dei rifiuti o del mondo che produce giornalmente tonnellate di rifiuti, questi poeti fanno dichiarazioni politiche radicali non solo riguardo all’ambiente ma anche riguardo al governo. Ad esempio Dianqiugujiu, altro importante esponente del gruppo, nella poesia Voglio appendere il mio ritratto a Tian’anmen (Wo yao ba wo de xiang gua zai Tian’anmen) [7] profana l’immagine sacra di Mao e della piazza, luogo simbolo del governo cinese, dichiarando di volervi apporre la propria immagine. È chiaro allora come una simile poesia, così ‘scomoda’ per i suoi contenuti poco aulici e per le sue posizioni antigovernative, possa difficilmente avere accesso alle pubblicazioni su carta e avere invece più facilità di diffusione nello spazio relativamente più libero di internet.

Il Gruppo poetico della spazzatura è stato successivamente inglobato nell’altro gruppo sopra menzionato, il Movimento della poesia bassa, che ha riscosso maggiore successo non solo tra il pubblico dei lettori ma anche tra famosi critici di poesia che lo hanno definito «una meditata ideologia artistica e culturale» [8].

L’origine del movimento risale all’apertura di un forum online il 29 marzo del 2004 da parte dei poeti Long Jun, Zhang Jiayan [9] e Hua Qiang. Nel marzo dell’anno successivo sarebbe poi stato fondato il sito ufficiale del gruppo con l’inclusione dei siti e dei forum di almeno altri trenta gruppi poetici già esistenti [10]. Dal punto di vista teorico l’apparizione del gruppo è strettamente collegata alla ‘rivoluzione’ intrapresa da poeti più noti quali Shen Haobo, Yin Lichuan e Wu Ang del gruppo Xiabanshen [11], ai quali Zhang Jiayan riconosce innanzitutto il merito di aver infranto il tabù sociale di parlare e di scrivere di sesso anche in poesia, ma anche il merito di essersi opposti alla poesia ‘intellettuale’ importata dall’Occidente, aliena alla lingua e alla cultura cinese e di aver quindi intrapreso quella discesa verso il ‘basso’ che essi si propongono di proseguire allo scopo di purificare la lingua poetica cinese e di riportarla più vicino alla vita e alla lingua della gente comune. Tutto ciò in nome di un programma comune che fa appello alla mancanza di qualsiasi «proibizione, principio, ordine e meta finale», all’insegna «dell’ignoranza, della temerarietà, dell’estremo e dell’assoluto». Altri termini ricorrenti nelle dichiarazioni di questi poeti sono quelli di «esaltazione del basso» (chongdi) e «verso il basso» (xiangxia), che vogliono indicare la loro volontà di polemizzare contro la società, contro il conformismo e l’angusta mediocrità piccolo-borghese, di esprimere il proprio rifiuto di un’arte tutta positiva, volontaristica che darebbe una falsa immagine del reale. Il che significa impegno per una rappresentazione che non sia ottimistica ed edulcorata da false speranze, ma che faccia posto al nega- tivo, alle sacche di dolore e di miseria della società con- temporanea. Si spiega così l’attrazione e la fuga verso l’inferno, verso le forme vili o miserabili dell’esistenza, la volontà di calarsi nella vita reale, concreta e quotidiana, quella che si osserva nei sobborghi e agli angoli delle strade dove pullula un mondo di figure marginali ed emarginate:

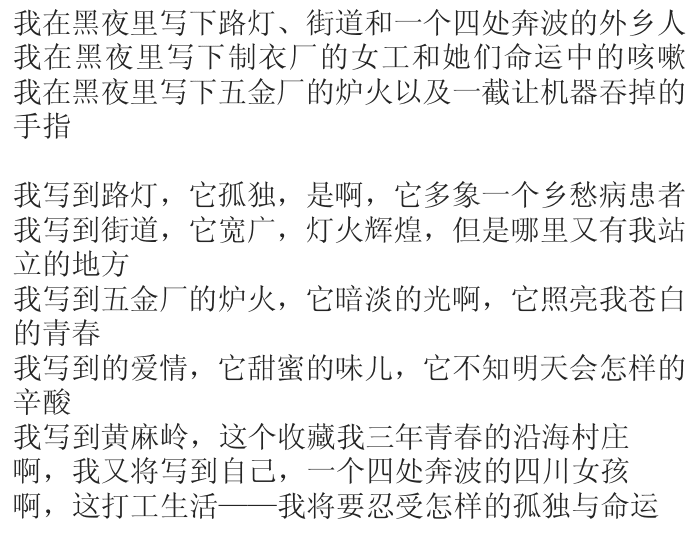

Zheng Xiaoqiong

Io scrivo - 我写着

Nell’oscurità della notte io scrivo alla luce di lampioni, di

strade e di uno straniero che corre in giro

nell’oscurità della notte io scrivo di operaie nelle fabbri-

che di vestiti e della tosse dei loro destini

nell’oscurità della notte io scrivo di fornaci nelle fabbri-

che metallurgiche e di un dito ingoiato da una macchina

Scrivo di un lampione, della sua solitudine, sì!, somiglia

tanto a un ammalato di nostalgia

scrivo di una strada, della sua ampiezza, le luci fiammeg-

gianti, ma dov’è un luogo in cui posso fermarmi?

Scrivo di una fornace in una fabbrica di metallo, la sua

luce fioca!, illumina la mia pallida giovinezza

scrivo dell’amore, del suo dolce sapore, non sa quanto

amaro sarà domani

scrivo della catena di iuta, di questo villaggio sulla costa

che custodisce tre anni della mia gioventù

oh, scriverò ancora di me, di una ragazza del Sichuan che

corre in giro

oh, questa vita di lavoro— che solitudine e destino dovrò

sopportare?

Zheng Xiaoqiong

Io scrivo - 我写着

Nell’oscurità della notte io scrivo alla luce di lampioni, di

strade e di uno straniero che corre in giro

nell’oscurità della notte io scrivo di operaie nelle fabbri-

che di vestiti e della tosse dei loro destini

nell’oscurità della notte io scrivo di fornaci nelle fabbri-

che metallurgiche e di un dito ingoiato da una macchina

Scrivo di un lampione, della sua solitudine, sì!, somiglia

tanto a un ammalato di nostalgia

scrivo di una strada, della sua ampiezza, le luci fiammeg-

gianti, ma dov’è un luogo in cui posso fermarmi?

Scrivo di una fornace in una fabbrica di metallo, la sua

luce fioca!, illumina la mia pallida giovinezza

scrivo dell’amore, del suo dolce sapore, non sa quanto

amaro sarà domani

scrivo della catena di iuta, di questo villaggio sulla costa

che custodisce tre anni della mia gioventù

oh, scriverò ancora di me, di una ragazza del Sichuan che

corre in giro

oh, questa vita di lavoro— che solitudine e destino dovrò

sopportare?

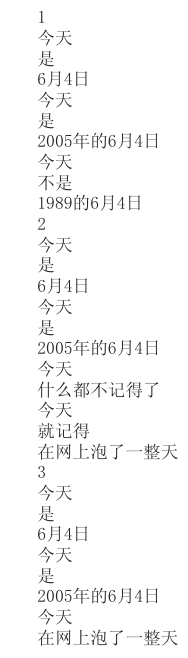

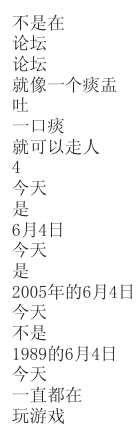

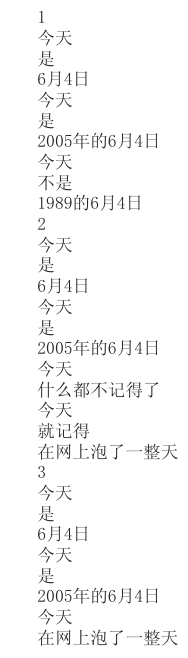

Questa poesia intitolata Io scrivo (Wo xiezhe) è opera di Zheng Xiaoqiong [12], poetessa che fa parte dei cosiddetti Poeti lavoratori (Dagong shiren), un settore del Movimento della poesia bassa nel quale prevale come tema appunto la descrizione della vita dei lavoratori, dei tanti operai che lavorano nelle infinite fabbriche e negli infiniti cantieri delle metropoli cinesi, dei minatori che silenziosamente muoiono nelle miniere di carbone, di tutti quei la voratori dediti ai lavori più umili che costituiscono le rotelle insignificanti di un gigantesco meccanismo disumanizzante. Accanto a questa preoccupazione sociale è molto presente tra questi giovani poeti anche una forte attenzione alla politica, per lo più oggetto di una divertente e sprezzante satira, come nella poesia Il discorso del presidente Hu commuove gli animi (Hu zhuxi de jianghua ji dong renxin) della poetessa nota con lo pseudonimo di «Piccola luna» in cui si ironizza sulla retorica, sull’incomunicabilità e sul vuoto di senso dei discorsi politici. L’altro grande tema tabù in Cina, il massacro del 4 giugno 1989, è ripreso da un poeta che scrive e pubblica esclusi vamente in internet. Noto col nome eccentrico di «Farfalla azzurra lillà viola» (dan hudie z: dingxiang), in una poesia ‘minimalista’ intitolata Poesia scritta il 4 giugno (Xie zai 6 yue 4 ri de shige) scrive:

1

Oggi

è

4 giugno

Oggi

è

il 4 giugno 2005

oggi

non è

il 4 giugno 1989

2

Oggi

è

4 giugno

oggi è il 4 giugno 2005

oggi non ricordo niente

oggi

ricordo

di aver sprecato tutto il giorno in internet

3

Oggi

è

4 giugno

oggi

è il 4 giugno 2005

oggi

ho sprecato tutto il giorno in internet

ma non in una

chatroom

le chatroom sono come sputacchiere

dopo aver sputato

il catarro

puoi andare

4

Oggi

è

4 giugno

oggi

è il 4 giugno 2005

oggi

non è

il 4 giugno 1989

oggi

tutto il tempo

giocando

1

Oggi

è

4 giugno

Oggi

è

il 4 giugno 2005

oggi

non è

il 4 giugno 1989

2

Oggi

è

4 giugno

oggi è il 4 giugno 2005

oggi non ricordo niente

oggi

ricordo

di aver sprecato tutto il giorno in internet

3

Oggi

è

4 giugno

oggi

è il 4 giugno 2005

oggi

ho sprecato tutto il giorno in internet

ma non in una

chatroom

le chatroom sono come sputacchiere

dopo aver sputato

il catarro

puoi andare

4

Oggi

è

4 giugno

oggi

è il 4 giugno 2005

oggi

non è

il 4 giugno 1989

oggi

tutto il tempo

giocando

La ripetizione ossessiva di questa data se da un lato suona come un mantra che mira effettivamente a ridurre quella parola e i significati di cui è carica a un’arma inoffensiva per farla ricadere ancor di più nel dimenticatoio della coscienza collettiva, dall’altro sembra invece voler essere soprattutto un tentativo di imporre all’attenzione di tutti l’importanza di quell’evento, di sollecitarne il ricordo e la discussione di fronte alla volontà del governo di negare ed insabbiare la verità dei fatti.

Si capisce allora come questa produzione poetica che nasce e si diffonde attraverso i canali offerti dalla nuova tecnologia, se in alcuni casi appare di dubbio valore letterario, in molti altri invece è innanzitutto una testimonianza efficace non solo della realtà che ci circonda, e sulla quale spesso si è indotti a sorvolare con sguardo indifferente, ma anche di una nuova generazione di poeti che ha ritrovato la fiducia in sé e nella possibilità di incidere con la propria scrittura in una realtà ostile politicamente e socialmente, nella speranza di vedersi riconosciuta la propria identità, il proprio status di poeti.

Per quanto riguarda la seconda caratteristica della poesia cinese contemporanea a cui si è sopra accennato, ovvero del suo intrecciarsi con altre forme d’arte, va subito ricordato come nella cultura cinese il legame tra poesia e musica, poesia e teatro ed ancora tra poesia e pittura, abbia origini antichissime.

Tutti i generi della poesia cinese tradizionale sono nati da canti [13], a cominciare dalla più antica raccolta di poesia giunta fino a noi, lo Shijing (Libro delle odi), ed è solo negli ultimi tempi che quest’antico legame tra poesia e musica, e ancora prima tra poesia e voce, è stato recuperato e ulteriormente esplorato e sviluppato grazie all’emergere di nuovi modi di fare poesia (poesia d’azione, poesia sonora, poesia visiva, public poems, videopoesia, computer poetry, ecc.) che vengono tutti inclusi nell’etichetta generale di poesia performativa. La poesia si fa performance, recupera cioè il suo carattere originario racchiuso nell’etimologia stessa del termine ‘poesia’ che rimanda al greco poiesis, ovvero ‘creare’, per cui il poeta è innanzitutto colui che crea, che fa, che plasma, che agisce sui più diversi fronti della creatività contrastando la staticità della scrittura tradizionale con tutti i materiali che ritenga opportuno utilizzare, dentro e fuori dalla pagina.

Come esempio di questo nuovo modo di vivere la creazione poetica verrà qui preso in considerazione Yan Jun, figura centrale nella scena underground della capitale cinese non solo per le sue qualità musicali ma anche come critico, poeta, artista, organizzatore di eventi musicali e editore. Fondatore dell’etichetta indipendente Subjam, ha pubblicato fino ad oggi due collezioni di poesie: Infrasuoni (Cishengpo) nel 2001 e Impossibile (Bu keneng) nel 2006. Ma è durante una serata organizzata l’8 aprile del 2003 al caffè Xingke di Pechino che Yan Jun si esibisce in una delle sue migliori performance multidimensionali in cui poesia, musica e arti visive trovano la loro ragion d’essere proprio nel loro reciproco mescolarsi [14].

In uno stile che si richiama tanto alla scrittura visionaria e delirante di Burroughs e di Gingsberg quanto all’immaginario poetico di Xi Chuan [15], Yan Jun compone un lungo poema dal titolo Contro ogni inganno organizzato (Fandui yiqie you zuzhi de qipian) , animato da forti accenti di autoironia e sarcasmo, da rabbia e crudele oscenità, con continue allusioni a fonti differenti: Yu Hua [16], Li Bai [17], Maksim Gorky, il maggio parigino del 1968, Mao Zedong, L’Internazionale, John Lennon, ecc.

Yan Jun Da

Contro ogni inganno organizzato

La notte scorsa ho sognato la salsa di soia; la notte scorsa ho cominciato a germogliare; la notte scorsa, l’immenso deserto se n’è andato lontano come un sospiro. Ho sentito il suono delle nuvole nere, sotto le grondaie, l’ultimo dei giovani costretto a lasciare la sua casa che sarà abbattuta finisce la sua sigaretta. La notte scorsa, in mancanza delle lacrime di una donna, Shanghai è diventata la città dei cavalli di legno; in mancanza di nebbia attraversando il ponte, Guangzhou si è trasformata in un cielo di pasticche... e i lampioni di Xining si sono spenti, ragazzi corrono per le strade macchiate di grasso di pecora nascondendo coltelli tra i vestiti; la notte scorsa, il dio di Pechino è uscito di casa.

Contro ogni inganno organizzato!

Contro gli incontri serali quando le stelle vanno e vengono. Contro il mio nome gridato dall’alto di un albero, contro le grida nella pioggia sottile. Contro il pensiero capitalista. Contro l’opportunismo. Contro la reincarnazione. Contro il tuo quoziente intellettivo più basso del mio. Contro un film lasciato a metà... quando la luce squarcia i nostri soprabiti, la fata degli incubi si ferma a mezz’aria, non ha amore né futuro, la sua solitudine è la nostra solitudine... contro il potere.

L’immortale mercato delle pulci!

Ieri eri ancora un intellettuale, oggi sei un teppista, domani parlerai in sogno e diventerai un filosofo, non è mica così la vita? Non sono mica i cellulari a non funzionare e gli aerei ad avanzare in pubblico graffiando cieli fragili? Esci fuori a vedere Dio con la mucca, principe dei demoni, un anno è sufficiente affinché tu impari il silenzio, ad osservare, a vivere tra pianti e caverne di fango e ferro, l’inverno sta arrivando, devi credere nei tuoi ricordi.

Il sesso è una panacea!

Contro la pubblicità, contro la dimenticanza. Contro le apparenze e i documenti stracciati. Contro una mantella d’oro venuta da una pioggia di meteore ma dimentica del nome della figlia. Contro le danze carnivore. Contro la morte cerebrale dei computer. Contro una vita da falce. Contro le tuberose che muoiono la notte. Contro le riviste alla moda e le aziende in internet. Contro i sogni a occhi aperti, i vestiti trasparenti, i cuori che esplodono come le piume di un oca... l’erguotou [19] che uccide un uomo a dieci passi di distanza... gli stupidi che governano il mondo... una rivista porno come foglio d’esame... contro la paura.

Lascia che la tempesta infuri con più violenza!

Contro i maestri di qigong, contro le rock star. Contro l’elettricità che distrugge la bella atmosfera. Contro la chiusura dei bar dei vagabondi. Contro un Dio che cambia opinione. Contro l’adorazione del seno. Contro i venditori di fiori, contro la svendita dei fiori del mondo degli inferi con sette stelle mobili, contro i fiori della festa della mamma e della festa degli innamorati. Contro chi mangia i fiori. Contro la pelle. Contro complotti azzurri.

Libera le praterie dalle mani degli artisti!

Gli uomini dubitano perché la pressione del sangue stimola il cervello, ma se gli uomini adorano non è mica perché sono affamati? Perciò bisogna opporsi ai discorsi delle mantidi, agli scienziati misofobici, lei mi ha ferito! E bisogna opporsi agli intellettuali travestiti da teppisti. Per lo stesso motivo, opporsi alle foreste che si fingono capanne di tronchi d’albero per uccelli stranieri, alla fine portati via da chi vende la propria arte, imprigionati nel canto, arsi dal fuoco, come un sogno che svanisce nella valle delle arti, per sempre...

...

l’omosessualità, e allora?

Impara dal compagno Li Bai-

cambiare il mondo, cambiare noi stessi.

Ci credi adesso in un’altra vita?

Mucche e pecore in lontananza guardano fisso, contro il matrimonio.

Abolire la schiavitù mentale.

Chi ha soldi ha bisogno di un portafoglio.

Ogni dettaglio della primavera sembra una linea costiera.

Sugli alberi! Come gli uccelli a sorvegliare i combattenti.

Sugli alberi! Benvenuta la giovane donna civettuola.

Sugli alberi! Congedare gli Stati Uniti.

Chi sa volare è un mago.

Tranne le mosche ovviamente.

Contro. Contro tutto.

Contro noi stessi. Contro tutto ciò siamo contro.

Contro tutto ciò non siamo contro.

Contro tutti noi stessi.

Contro tutto ciò non dobbiamo e non possiamo essere contro.

Contro.

Yan Jun Da

Contro ogni inganno organizzato

La notte scorsa ho sognato la salsa di soia; la notte scorsa ho cominciato a germogliare; la notte scorsa, l’immenso deserto se n’è andato lontano come un sospiro. Ho sentito il suono delle nuvole nere, sotto le grondaie, l’ultimo dei giovani costretto a lasciare la sua casa che sarà abbattuta finisce la sua sigaretta. La notte scorsa, in mancanza delle lacrime di una donna, Shanghai è diventata la città dei cavalli di legno; in mancanza di nebbia attraversando il ponte, Guangzhou si è trasformata in un cielo di pasticche... e i lampioni di Xining si sono spenti, ragazzi corrono per le strade macchiate di grasso di pecora nascondendo coltelli tra i vestiti; la notte scorsa, il dio di Pechino è uscito di casa.

Contro ogni inganno organizzato!

Contro gli incontri serali quando le stelle vanno e vengono. Contro il mio nome gridato dall’alto di un albero, contro le grida nella pioggia sottile. Contro il pensiero capitalista. Contro l’opportunismo. Contro la reincarnazione. Contro il tuo quoziente intellettivo più basso del mio. Contro un film lasciato a metà... quando la luce squarcia i nostri soprabiti, la fata degli incubi si ferma a mezz’aria, non ha amore né futuro, la sua solitudine è la nostra solitudine... contro il potere.

L’immortale mercato delle pulci!

Ieri eri ancora un intellettuale, oggi sei un teppista, domani parlerai in sogno e diventerai un filosofo, non è mica così la vita? Non sono mica i cellulari a non funzionare e gli aerei ad avanzare in pubblico graffiando cieli fragili? Esci fuori a vedere Dio con la mucca, principe dei demoni, un anno è sufficiente affinché tu impari il silenzio, ad osservare, a vivere tra pianti e caverne di fango e ferro, l’inverno sta arrivando, devi credere nei tuoi ricordi.

Il sesso è una panacea!

Contro la pubblicità, contro la dimenticanza. Contro le apparenze e i documenti stracciati. Contro una mantella d’oro venuta da una pioggia di meteore ma dimentica del nome della figlia. Contro le danze carnivore. Contro la morte cerebrale dei computer. Contro una vita da falce. Contro le tuberose che muoiono la notte. Contro le riviste alla moda e le aziende in internet. Contro i sogni a occhi aperti, i vestiti trasparenti, i cuori che esplodono come le piume di un oca... l’erguotou [19] che uccide un uomo a dieci passi di distanza... gli stupidi che governano il mondo... una rivista porno come foglio d’esame... contro la paura.

Lascia che la tempesta infuri con più violenza!

Contro i maestri di qigong, contro le rock star. Contro l’elettricità che distrugge la bella atmosfera. Contro la chiusura dei bar dei vagabondi. Contro un Dio che cambia opinione. Contro l’adorazione del seno. Contro i venditori di fiori, contro la svendita dei fiori del mondo degli inferi con sette stelle mobili, contro i fiori della festa della mamma e della festa degli innamorati. Contro chi mangia i fiori. Contro la pelle. Contro complotti azzurri.

Libera le praterie dalle mani degli artisti!

Gli uomini dubitano perché la pressione del sangue stimola il cervello, ma se gli uomini adorano non è mica perché sono affamati? Perciò bisogna opporsi ai discorsi delle mantidi, agli scienziati misofobici, lei mi ha ferito! E bisogna opporsi agli intellettuali travestiti da teppisti. Per lo stesso motivo, opporsi alle foreste che si fingono capanne di tronchi d’albero per uccelli stranieri, alla fine portati via da chi vende la propria arte, imprigionati nel canto, arsi dal fuoco, come un sogno che svanisce nella valle delle arti, per sempre...

...

l’omosessualità, e allora?

Impara dal compagno Li Bai-

cambiare il mondo, cambiare noi stessi.

Ci credi adesso in un’altra vita?

Mucche e pecore in lontananza guardano fisso, contro il matrimonio.

Abolire la schiavitù mentale.

Chi ha soldi ha bisogno di un portafoglio.

Ogni dettaglio della primavera sembra una linea costiera.

Sugli alberi! Come gli uccelli a sorvegliare i combattenti.

Sugli alberi! Benvenuta la giovane donna civettuola.

Sugli alberi! Congedare gli Stati Uniti.

Chi sa volare è un mago.

Tranne le mosche ovviamente.

Contro. Contro tutto.

Contro noi stessi. Contro tutto ciò siamo contro.

Contro tutto ciò non siamo contro.

Contro tutti noi stessi.

Contro tutto ciò non dobbiamo e non possiamo essere contro.

Contro.

La recitazione di questo poema-racconto, al limite tra flusso di coscienza e libera associazione delle immagini, è accompagnata dalla proiezione di un filmato in cui le scene (soldati e carri armati in Iraq, Rumsfeld, Saddam, Lenin, dottori e pazienti, maestre e alunni, case che stanno per essere distrutte nella vecchia Pechino, scene di vita quotidiana) sembrano legate tra loro in modo apparentemente privo di ogni connessione logica, ma che in realtà confluiscono infine per creare un vero e proprio poema visivo che, in un tumulto incessante e in una sinfonia effervescente di immagini, vuole fornire uno sguardo sul mondo contemporaneo e sulla sua follia. Una particolarità è non solo che le immagini appaiono spesso modificate nel colore e nei contrasti, sovrapposte e incastrate tra loro a formare un puzzle informe, ma anche che su di esse sono proiettati alcuni versi del poema contemporaneamente recitato da Yan Jun, senza però che vi sia alcuna coincidenza e sincronismo, il che accresce il grado di confusione nella mente dello spettatore al quale viene pertanto richiesto un vero sforzo di attenzione. In realtà si tratta soprattutto di un esperimento estetico che, non prevedendo una trama razionalmente definita, si sviluppa lungo un viaggio altamente simbolico in cui immagini, parole e suoni conseguono una sintonia essenziale e continua tra lo spettatore e il messaggio che ne deriva.

L’ultimo aspetto da considerare a questo punto sono gli effetti sonori. Dal punto di vista musicale Yan Jun è noto soprattutto come esecutore di musica elettronica che si destreggia con grande abilità tra sintetizzatori, campionatori e drum machine, ma nell’accompagnamento ai versi di Fandui il poeta preferisce un tessuto sonoro molto più scarno e basilare, fatto di pochissimi elementi, sempre generati però elettronicamente. In questo caso si cimenta infatti in una composizione di tipo minimalista in cui è la ricerca dell’estetica del suono a essere messa in primo piano, caratterizzata da ripetitività, evocazione e simmetria, dall’analisi dell’attimo inteso come massimizzazione e cristallizzazione degli elementi. Un ritmo lento e cadenzato che ben si adatta tanto alla recitazione dei versi quanto al flusso delle immagini che scorrono sullo schermo, in modo da formare un congiunto visivo e uditivo fortemente suggestivo.

Fandui si può quindi considerare a tutti gli effetti un buon esempio di performance in quanto si pone come luogo della confluenza di varie discipline artistiche e, con i suoi chiari attacchi alla società contemporanea, incarna fin dal titolo, l’essenza stessa della performance che nasce come evento fortemente oppositivo, con il quale si scardinano le regole del mercato dell’arte, del linguaggio e dei comportamenti socio-culturali.

Ugualmente fondamentale nella tradizione cinese è il legame che unisce il teatro alla poesia, se si pensa che la forma di teatro nota come zaju nacque dall’alternanza di monologhi, dialoghi, azione e sequenze qu, ovvero canzoni che facevano uso dell’idioma poetico convenzionale, e che lo stesso teatro cinese delle origini si sviluppò come composito insieme drammaturgico in cui tutti i diversi elementi continuavano a svolgere ruoli vitali: testo, musica, canto, recitazione, acrobazia, danza, trama, costumi e trucco. Una caratteristica rimasta pressoché invariata in alcuni esponenti del teatro d’avanguardia contemporaneo, tra cui il premio Nobel Gao Xingjian che ad esempio in troduce la poesia sia all’interno del romanzo, riprendendo la tradizione dei grandi narratori dell’epoca Ming e Qing, ma anche all’interno del testo teatrale, alla stessa maniera delle opere classiche cinesi, perché si dichiara sensibile ad una poetica che penetra dovunque, mette sottosopra i generi e le consuetudini, attraversa il teatro come il cinema o il romanzo.

Di seguito, come esempio della riuscita collaborazione e compenetrazione tra queste due forme d’arte, verrà presentato Dossier n.0 (Ling dang’an), un lungo componimento poetico scritto nel 1992 dal poeta Yu Jian [20] e portato in scena dal regista teatrale Mou Sen [21].

Il testo di Yu Jian, che al momento della sua apparizione fu giudicato un «suicidio letterario» o più semplicemente «un mucchio di lingua-spazzatura», è costituito da sette parti (un prologo, cinque capitoli ed un epilogo) durante le quali viene narrata l’anonima vita di un anonimo cittadino cinese così come apparirebbe descritta in uno dei tanti dossier o file personali di cui il governo si serve per esercitare il suo stretto controllo sulla vita pubblica e privata delle persone. La lunga composizione [22], che non parla di un dossier ma che vuole essere un dossier essa stessa, è chiaramente una critica a questa pratica illiberale dello stato che, così facendo, non solo sottrae agli individui ogni possibilità d’intervento e libertà d’azione, ma, cosa ancor più grave, si limita a considerarli solo come un’ingombrante somma di cifre:

Yu Jian

Da Dossier n. 0 - 0 档 案

…questa persona è giovane solo 50 pagine 40 mila

caratteri circa

in più una dozzina di sigilli d’ufficio sette, otto fotogra-

fie qualche impronta digitale peso netto 1000 grammi…

Yu Jian

Da Dossier n. 0 - 0 档 案

…questa persona è giovane solo 50 pagine 40 mila

caratteri circa

in più una dozzina di sigilli d’ufficio sette, otto fotogra-

fie qualche impronta digitale peso netto 1000 grammi…

Strettamente collegata a questa vi è, poi, un’altra possibile interpretazione che più in generale riguarda una difficoltà esistenziale che è propria dell’uomo contemporaneo. Non è, infatti, difficile scorgere il riferimento ad una tipologia umana e ad un modo di essere prodotti dalla società attuale: l’essere umano privato della sua irripetibile individualità. L’individuo non conta più, l’io s’ indebolisce, perde la sua identità e non può far altro che riprodurre passivamente e giorno dopo giorno gesti e parole che non sente come propri perché qualcun altro li ha stabiliti al suo posto. Da questo punto di vista particolarmente significativo è il capitolo quarto, che descrive la vita quotidiana dell’anonimo protagonista. Tutto è scandito da orari ben precisi, tutto appare terribilmente calcolato e finalizzato, niente è lasciato al caso e niente può uscire fuori dagli schemi:

…indossa le mutande indossa una maglietta indossa i pantaloni infila le pantofole va in bagno

…

fa colazione due frittelle ed una tazza di latte di soia un bicchiere di latte ed un panino subito dopo

s’infila un maglione di lana indossa il cappotto prende la valigetta quindi si guarda allo specchio chiude la porta a chiave

controlla con la mano se è chiusa scende le scale guarda il cielo guarda l’orologio

prende la bicicletta esce fuori dal cancello…

…indossa le mutande indossa una maglietta indossa i pantaloni infila le pantofole va in bagno

…

fa colazione due frittelle ed una tazza di latte di soia un bicchiere di latte ed un panino subito dopo

s’infila un maglione di lana indossa il cappotto prende la valigetta quindi si guarda allo specchio chiude la porta a chiave

controlla con la mano se è chiusa scende le scale guarda il cielo guarda l’orologio

prende la bicicletta esce fuori dal cancello…

ed anche il tempo libero manca di qualsiasi creatività o no- vità, tutto è ossessivamente ripetitivo, banale ed alienante:

…ogni giorno fa uno spuntino 20 grammi di torta 20 grammi di semi di girasole…

dà un sguardo al calendario 8 occhiate all’orologio si siede 9 volte sta a gambe incrociate per 20 minuti si sdraia 11 volte rimane seduto 4 ore le mani dietro la schiena le mani dietro la testa le mani nelle tasche dei pantaloni...

…ogni giorno fa uno spuntino 20 grammi di torta 20 grammi di semi di girasole…

dà un sguardo al calendario 8 occhiate all’orologio si siede 9 volte sta a gambe incrociate per 20 minuti si sdraia 11 volte rimane seduto 4 ore le mani dietro la schiena le mani dietro la testa le mani nelle tasche dei pantaloni...

Questo è dunque l’individuo alienato della nostra società, colui per il quale al di fuori del sistema in cui vive, non ci sono altri possibili modi di esistere. L’alternativa sarebbe l’esclusione e l’emarginazione.

Va, in fine, notato quanto abilmente funzionale alla corretta ricezione di questi contenuti siano le scelte stilistiche: lo stile è dimesso, colloquiale e volutamente antilirico, il tono distaccato ed indifferente, abbondante l’uso dei parallelismi, nevrotica la ripetizione delle parole, pungente l’ironia nel disvelare la banalità di ogni azione. Tutto insomma contribuisce a trasmettere l’immagine tragica e terribilmente reale di un modo di essere che riguarda tutti da vicino e che si ritrova forse ancora più compiutamente realizzata nella sua resa scenica per l’innegabile capacità di maggiore coinvolgimento emozionale connaturata ad ogni rappresentazione teatrale.

La commedia si snoda attraverso tre percorsi narrativi: uno che, per mezzo di una voce registrata che riproduce il poema di Yu Jian, presenta appunto la vita di un uomo comune di trent’anni negli stadi della nascita, crescita e innamoramento; un secondo che analizza i dati contenuti nei dossier ufficiali e un terzo che narra la storia del suo primo amore. In una stanza segreta, che è la stanza dei fascicoli informativi che segnano la vita di ogni cinese, alla voce del poema registrato su un nastro si intreccia quella fisicamente viva dell’attore che, entrato in scena e di spalle ad un grande ventilatore montato su un carrello, si presenta col proprio nome: Wu Wenguang [23]. Questi, in abito da lavoro ma occhialini da intellettuale, comincia a parlare del suo rapporto con il padre, un uomo comune, disprezzato per essersi asservito durante la Rivoluzione Culturale. Il suo racconto è più volte interrotto non solo da brani del poema registrato, avviati da una giovane donna che si aggira in silenzio per la scena, ma anche dal filmato di un’operazione di trapianto cardiaco o dall’immagine di un telo bianco che ondeggia sotto la forza impressa dalla macchina del vento. Intanto un altro attore sul fondo della scena, con mole e fiamma ossidrica, ha cominciato a tagliare e saldare pezzi di ferro con cui forgiare esili sculture metalliche sulle cui cime vengono poi piantate mele e pomodori rossi, destinati ad essere lanciati con rabbia contro le pale del ventilatore. Alla fine anche il secondo attore si fa avanti a leggere un proprio brano che è quello di un amore tradito [24].

Se è pur vero che una parte della critica ha visto soprattutto nella scena finale delle mele e dei pomodori ridotti a poltiglia dalle pale meccaniche del ventilatore un chiaro riferimento ai tragici eventi di piazza Tian’anmen, è tuttavia innegabile che l’opera di Mou Sen, così come del resto il testo poetico di Yu Jian a cui si ispira, miri soprattutto a denunciare e contestare il negativo della vita contemporanea. Ispirandosi al teatro crudele e violento di Ionesco e al teatro dell’assurdo di Beckett, Mou Sen mette a nudo il dissolvimento dell’uomo di oggi, presentato come immodificabile condizione dell’uomo, la cui esistenza, secondo la pregnante definizione di Heidegger, è «deiezione dell’esserci»: la condizione umana è in altre parole un essere gettati nell’esistenza, ignari della propria provenienza e del proprio destino, ignari cioè del senso ultimo del proprio esistere. Ma il protagonista di Dossier n.0 ci ricorda soprattutto il kafkiano Joseph K. che si rende conto che al processo non si sfugge, che un potere sinistro e inconoscibile ha già deciso, che la condanna e la morte erano già in tutta quanta la trama di quei giorni che prima gli erano sembrati vita.

Infine il poeta Yan Li è stato scelto in quanto esempio di una sensibilità artistica nella quale convivono in perfetta simbiosi espressioni solo apparentemente diverse di comunicazione, quali la pittura e la poesia, e soprattutto in quanto custode di un’antica tradizione, quella di «poetare dipingendo e dipingere poetando», che risale alle dinastie Yuan e Ming. Da allora molti pittori che erano anche letterati presero il vezzo di scrivere brani calligrafici sui loro dipinti. Si tratta di poesie, brani dell’artista, brani tratti da classici o semplici riflessioni dell’artista. Una cosa è certa, il dipinto e il brano calligrafico non sono due realtà separate o sovrapposte, ma fanno parte di un’opera unica, si completano a vicenda, l’uno rende più comprensibile l’altro. Spesso il brano calligrafico non è altro che l’anima del dipinto, dà la chiave di lettura dell’opera artistica, ri- velando i sentimenti, le sensazioni, le idee dell’autore. Una funzione che si può trovare ancora nell’arte contemporanea, proprio nell’opera di Yan Li [25].

L’inizio della sua carriera poetica e pittorica coincide con uno dei momenti più importanti nella storia della letteratura cinese contemporanea, quando cioè al termine della Rivoluzione culturale il ben noto gruppo dei poeti menglong, con la fondazione della rivista Jintian (tra i collaboratori vi è lo stesso Yan Li), intraprendono une vera e propria rivoluzione estetica oltre che esistenziale creano un nuova scena socio-politica ed estetica fuori da ogni canone precedente. All’incirca negli stessi anni è tra i fondatori del gruppo artistico Stelle (Xingxing), che nel settembre del 1979 fa la sua prima apparizione in pubblico con un’esposizione in un parco di Pechino poco distante dalla Galleria d’Arte Nazionale, mentre è nel 1984 che Yan Li realizza la sua prima mostra personale a Shanghai. Il successivo trasferimento in America [26] fa di lui soprattutto un artista cosmopolita, pienamente inserito nel suo tempo, capace di trasformare il mondo reale in un universo capovolto e grottesco attraverso il suo sguardo irriverente. Fondamentale per lui è l’idea infatti che un poeta o un pittore non può distaccarsi dalla realtà per isolarsi in un mondo che ha solo del fantastico e dell’invenzione, l’arte non è un fatto personale o circoscritto ma deve riguardare e coinvolgere tutti così come la poesia deve fondare la sua essenza sulla socialità, attraverso la proiezione del reale. Devono avere entrambe un messaggio da comunicare affinché non si riducano a puro estetismo e virtuosismo esibizionistico. Tutto ciò è ben evidente in una serie di poesie e di quadri strettamente legati tra loro oltre che dalla comune giustificazione morale da cui nascono anche dal ritratto che della società contemporanea ne emerge. Un esempio tra i tanti è il componimento intitolato Il privilegio della fortuna (Xingyun de zhuanli), scritto nel 2002, amara riflessione sulla reale condizione dell’umanità:

Yan Li

Il privilegio della fortuna - æ\的ç利

L’umanità è davvero fortunata!

Il sole si trova ad una perfetta distanza dalla terra

come la coordinazione tra cielo e terra, pene e vagina

l’umanità non può non essere fortunata

dopo aver aspirato il seno della terra

godiamo adesso del nettare della tecnologia

i video games hanno trasformato la centenaria causa della

coscienza

la carne debole e il buon cibo sono

nei software un buon divertimento per giovani e vecchi

come sono fortunate le notizie dell’umanità!

Pubblicità a tutta pagina affollate da gonne di marca

com’è fortunata la musica pop dell’umanità!

I pochi album che stringi tra le tue piccole mani

bastano ad appiccare un incendio di centinaia di dischi in

svendita

e poi c’è il magnifico e polveroso mercato delle azioni

come sono fortunati i cavallerizzi dell’umanità!

I cloni hanno cambiato

il sistema di offerta e richiesta di sperma e ovaie

l’umanità va avanti e dietro

impegnata ad estrarre beni dai desideri

senza più costruire un deposito per gli sguardi falsi di una

donna

la fortuna dell’umanità appartiene all’umanità!

L’umanità dopo esser incappata nella sfortuna

può richiedere il privilegio della fortuna

Yan Li

Il privilegio della fortuna - æ\的ç利

L’umanità è davvero fortunata!

Il sole si trova ad una perfetta distanza dalla terra

come la coordinazione tra cielo e terra, pene e vagina

l’umanità non può non essere fortunata

dopo aver aspirato il seno della terra

godiamo adesso del nettare della tecnologia

i video games hanno trasformato la centenaria causa della

coscienza

la carne debole e il buon cibo sono

nei software un buon divertimento per giovani e vecchi

come sono fortunate le notizie dell’umanità!

Pubblicità a tutta pagina affollate da gonne di marca

com’è fortunata la musica pop dell’umanità!

I pochi album che stringi tra le tue piccole mani

bastano ad appiccare un incendio di centinaia di dischi in

svendita

e poi c’è il magnifico e polveroso mercato delle azioni

come sono fortunati i cavallerizzi dell’umanità!

I cloni hanno cambiato

il sistema di offerta e richiesta di sperma e ovaie

l’umanità va avanti e dietro

impegnata ad estrarre beni dai desideri

senza più costruire un deposito per gli sguardi falsi di una

donna

la fortuna dell’umanità appartiene all’umanità!

L’umanità dopo esser incappata nella sfortuna

può richiedere il privilegio della fortuna

Con l’adozione di una lingua poetica attinta dal registro colloquiale che non esclude sperimentalismi con risultati stranianti o, talvolta, acremente ironici, Yan Li rivolge la sua attenzione alla realtà sociale, osservata in questo caso nel suo contraddittorio rapporto con gli sviluppi della scienza e della tecnologia. Da un lato la fiducia illuministica nel progresso della società umana, il fervido entusiasmo per le conquiste della scienza che sfida i limiti e gli ostacoli dell’ignoranza, assicurando all’uomo il dominio sulla natura, la pace e la felicità, dall’altro però l’oscuro timore che la scienza sia un’attività trasgressiva uno smisurato peccato d’orgoglio che perciò non può non attirare maledizioni e sventure. Altre volte lo stesso occhio critico del poeta si volge ad osservare la società odierna nelle sue piatte assuefazioni consumistiche e in una abitudinaria e routinesca mediocrità piccolo borghese, come nella poesia Sole sul mercato del mattino (Zaoshi de taiyang):

Yan Li

Sole sul mercato del mattino - ¢的è阳

Guardarsi portare al mercato del mattino

una busta di cibo

una busta

di grida dei venditori

una busta

di grassi, proteine e vitamine meticolosamente calcolati

una busta

del peso della vita

per lungo tempo

sono stato in strada ad assaporare la mia vita

la routine è così naturale

il sole trasporta una busta della propria luce

Yan Li

Sole sul mercato del mattino - ¢的è阳

Guardarsi portare al mercato del mattino

una busta di cibo

una busta

di grida dei venditori

una busta

di grassi, proteine e vitamine meticolosamente calcolati

una busta

del peso della vita

per lungo tempo

sono stato in strada ad assaporare la mia vita

la routine è così naturale

il sole trasporta una busta della propria luce

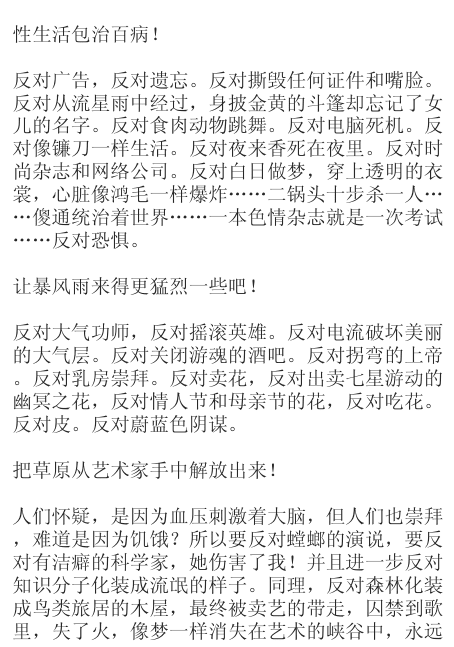

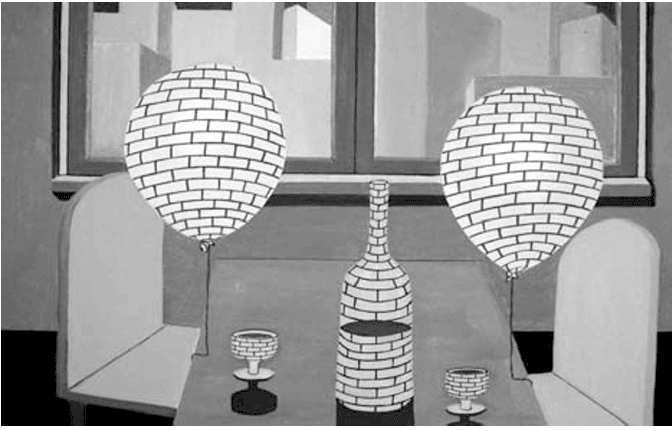

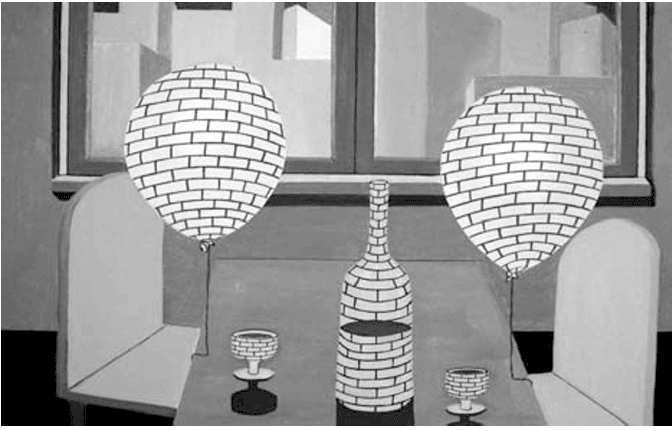

È la società industriale nella fase del capitalismo avanzato, la civiltà di massa ad essere presa di mira, con tutte le sue caratteristiche che vanno dal consumismo all’omogeneizzazione del gusto collettivo alla riduzione dell’uomo a stereotipo fabbricato in serie, incapace di dialogare con l’altro se non attraverso uno scambio di poche impersonali parole. Ed è soprattutto in uno dei tre dipinti della serie intitolata Pacifica evoluzione (Fig. 1) che, nell’immagine delle sedie vuote, Yan Li meglio esprime quest’altra condanna dell’uomo contemporaneo: l’impossibilità o incapacità della comunicazione, il senso della banalità dei rapporti interpersonali, l’insignificanza del linguaggio, perché l’uomo vede astrarsi da se stesso, dal senso della sua umanità per considerarsi al pari delle cose che produce, come i mattoni che siedono al tavolo al suo posto. Quella pietra che è il simbolo della fine e dell’inanimato, è antitesi naturale di vita e di azione, materia inerte che cristallizza ciò che è stato, suoi attributi sono la durezza, la mancanza di vita, la pesantezza che tanto contrasta con la leggerezza dei palloncini:

Fig. 1

Fig. 1

In questo dipinto si possono cogliere alcuni elementi (forme, colori, simboli) caratteristici di tutto il suo processo figurativo e narrativo e che costituiscono il suo peculiare e complesso linguaggio. Con una pittura surrealista che evoca luoghi ed oggetti apparentemente irreali, Yan Li esprime il suo distacco dal processo mimetico e la necessità di ricreare, attraverso altre associazioni mentali e formali, uno spazio diverso, un mondo parallelo dalle atmosfere rarefatte, assolutamente visionario. Nei suoi dipinti egli gioca con la realtà presentandola come pezzi di un immaginario puzzle che l’osservatore è chiamato a ricomporre. E sono soprattutto i colori, caldi e pastosi, che invitano a fermarsi, a riflettere, a entrare in sintonia con il complesso mondo onirico dell’autore, con una realtà che passa inosservata ai nostri occhi.

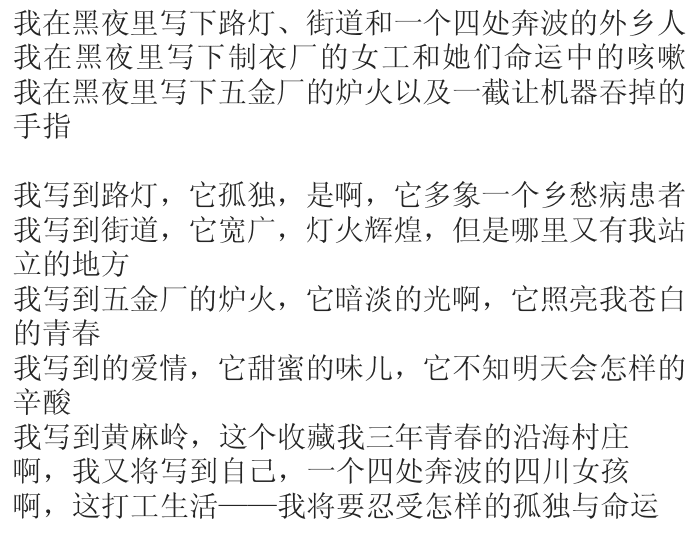

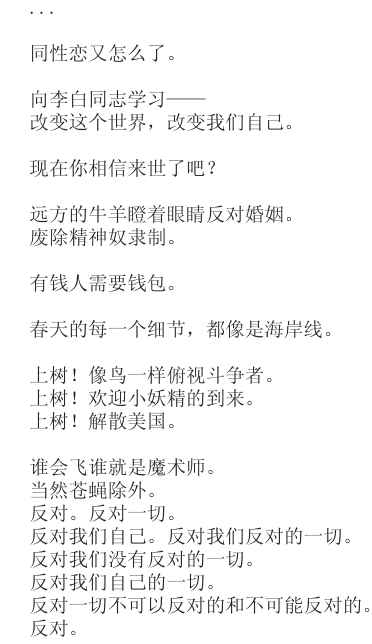

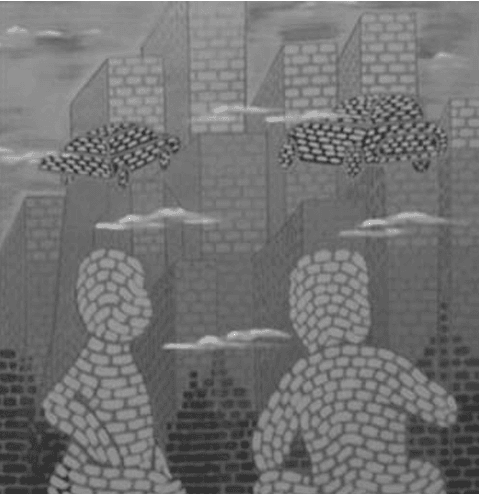

Paesaggio ricorrente nei dipinti e nelle poesie di Yan Li è la città contemporanea (Fig. 2), le città del benessere e dell’opulenza, pagate però con un tipo di vita che trasforma l’uomo in minuscola rotellina di un ingranaggio inesorabile che lo espropria della sua individualità. La città appare come una sorta di inferno dominato dalla potenza demoniaca del denaro, che tutto asservisce alle sue leggi, anche la poesia e l’arte, è il luogo in cui si addensano tutte le colpe e le vergogne da cui si fugge con una disperata nostalgia di innocenza.

Fig. 2

Fig. 2

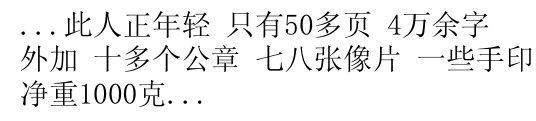

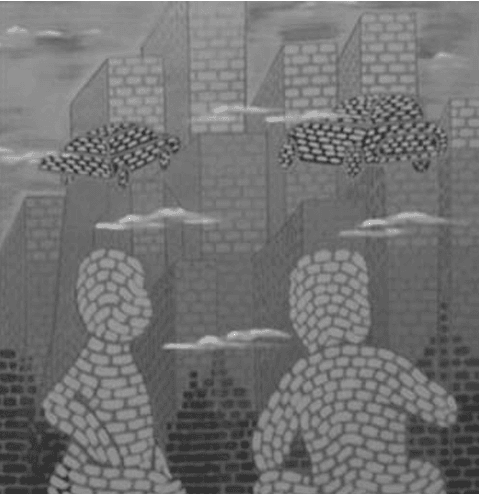

E se in una poesia come New York la consueta lucidità ironica e sarcastica che contraddistinguono la sua scrittura gli permettono in qualche modo di disarmare e tenere sotto controllo una materia impervia e difficile da accettare, la vista invece di un dipinto come quello riprodotto nella Fig. 3 non lascia possibilità di gradimento e approvazione, ha volutamente un effetto di shock sullo spettatore. Le figure monolitiche dei due bambini, le piccoli automobili volanti, gli enormi grattacieli allineati su uno sfondo rosso sangue, i colori cupi, violenti e drammatici, il tratto scarno e deciso delle forme, i mattoncini che richiamano ancora una volta il contrasto tra uomo e natura (solo le nuvole e il cielo infatti non sono composti da mattoni), ci comunicano il senso inquietante e senza scampo di un profondo disagio, di un malessere che difficilmente potrebbe essere comunicato a parole. Quindi è ancora una volta il tema dell’alienazione dell’uomo contemporaneo [22] a diventare dominante nell’opera poetica e pittorica di Yan Li che, proprio attraverso l’espressione di questa situazione di perdita, di mancata integrazione e disadattamento rispetto all’ambiente, di isolamento ed esclusione da certe possibilità, cerca di liberarsene e di recuperare la propria essenza repressa dalla civiltà esistente.

Fig. 3

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Fig. 3

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Barnestone T. (a cura di) 1993, Out of the Howling Storm: the New Chinese Poetry, Wesleyan Up, Hanover.

Cang Er 2001, Zhongguo ershi nian xianfengshi pianlun (Vent’anni di poesia d’avanguardia cinese), in Xin shijie 2001-1.

Chang Li e Lu Shourong 2002, Zhongguo xin shi (Nuova poesia cinese), Shanghai Renmin Meishu, Shanghai.

Cheng Guangwei 2003, Zhongguo dangdai shige shi (Storia della poesia cinese contemporanea), Zhongguo renmin Daxue, Pechino.

Chen Zhongyi 1993, Di san dai yu menglong shi zhi bijiao (Un confronto tra terza generazione e poesia menglong), in Zuo- jia 1993-12.

Day M. M. 2005, China’s Second World of Poetry: the Sichuan Avant-garde, 1982-1992. Leiden, DACHS, pubblicazione online.

Fontana G. 2006, Scritture performative e nomadismo po(i)etico, in Doc(k)s 2006.

Hockx M. 2004, Links with the Past: Mainland China’s Online Literary Communities and their Antecedents, in Journal of contemporary China 2004-13.

Hockx M. 2005, Virtual Chinese Literature: a Comparative Case Study of Online Poetry Communities, in The China Quarterly 183.

Huang Chaogeng 2008, Laji shipai li bu jinjin you laji (Nel gruppo poetico della spazzatura non c’è solo spazzatura), pubblicazione online.

Huang Lihai (a cura di) 2001, 70 hou shiren shixuan (Poesie scelte dei poeti post- Settanta), Haifeng, Fuzhou.

Lee G. (a cura di) 1993, Chinese Writing and Exile, The Center for East Asian Studies, University of Chicago.

Lin Li-juan 2009, Write with Fate and Pain - Zheng Xiaoqion- g’s Poetic Writing, in Journal of Shenzhen Polytechnic 2009-01.

Link P. 2000, The Uses of Literature: Life in the Socialist Chinese Literary System, Princeton UP, Princeton.

Long Jun 2007, Di shige pipan (Critica della poesia bassa), Zhongguo guoji wenhua chubanshe, Pechino.

Lü Zhouju 2001, Zhongguo dangdai xianfeng shige yanjiu (Studio sulla poesia d’avanguardia cinese contemporanea), Zhongguo guangbo dianshi, Pechino.

Lupke C. (a cura di) 2007, New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry, Palgrave MacMillan, New York.

Pagnini M. 1974, Lingua e musica: proposta per un’indagine strutturalistico-semiotica, Il Mulino, Bologna.

Pisciotta M.C. 1999, Nuove tendenze del teatro di prosa contemporaneo in Cina, in La letteratura cinese contemporanea: invito alla lettura, atti del convegno 22-23 ottobre 1999.

Pozzana C.a e Russo A. (a cura di) 1999, Un’altra Cina. Poeti e narratori degli anni Novanta, in In forma di parole 1999- 1.

Van Crevel M. 2005, Not a Quite Karaoke: Poetry in Contemporary China, in The China quarterly 2005-9.

Van Crevel M. 2007a, Unofficial Poetry Journals from the People’s Republic of China: a Research Note and an Annoted Bibliography, MCLC Resource Center, pubblicazione online.

Van Crevel M. 2008, Lower Body Poetry and Its Lineage: Di- savowal, Bad Behavior and Social Concern, in Jie Lu (a cura di), China’s Literary and Cultural Scenes at the Turn of the 21st Century, Routledge, Oxford.

Wang Jiaxin e Sun Wenbo (a cura di) 2000, Zhongguo shige: jiushi niandai beiwanlu (Poesia cinese: Memorandum degli anni Novanta), Renmin wenxue, Pechino.

Xie Youshun 1999, Huidao shiwu yu cunzai de xianchang:Yu Jian de shi yu shixue (Tornare al luogo delle cose e dell’esistenza: la poesia e la poetica di Yu Jian), in Dangdai zuojia pinglun 1999-4.

Yeh, M. 2005, The Poet as Mad Genius: Between Stereotype and Archetype, in Journal of Modern Literature in Chinese 2005-1.

Yeh M. 2007, Anxiety and Liberation: Notes on the Recent Chinese Poetry Scene, in World Literature Today 2007-5.

Yu Jian 2000, Yu Jian de shi (La poesia di Yu Jian), Renmin wenxue, Pechino.

Zhang Qinghua 2009, Gaodiao de shige zhi shi (L’alto profilo della poesia bassa) , pubblicazione online.

Zhao Gaiyan 2010, Predicament of Female Farmer Workers: Study on Literary Works by Zheng Xiaoqiong and Wang Shiyue, in Journal of Shenzhen Polytechnic 2010-02.

NOTE

NOTE

1 Per maggiori dettagli si veda Van Crevel M. 2005 e 2007b.

2 Per un’ampia traduzione in italiano di poesie menglong e post-menglong si veda Pozzana C. (a cura di) 2003 e 2004, Pozzana C. e Russo A. (a cura di) 1996 e 1999. Per un confronto tra le due generazioni si legga Chen Zhongyi 1993.

3 Particolarmente attivi in questo senso sono stati negli anni Ottanta e Novanta i gruppi poetici nati nella provincia del Sichuan (Day M. M. 2005).

4 Per un elenco dettagliato di questo genere di pubblicazioni si veda Van Crevel M. 2007a.

5 Sul ruolo di internet nell’ambito della produzione letteraria in Cina si veda Day M. M. 2007, Hocks M. 2004 e 2005.

6 V. Huang Chaogeng 2008.

7 Pubblicata sul sito internet http://weiquanshiji.blog.epochtimes.com/article/show?articleid=238.

9 In particolare di questi si legga l’articolo contenuto in Long Jun 2007.

10 Si veda il blog al seguente link: http://blog.sina.com.cn/dpoem

11 Per maggiori informazioni sull’attività di questo gruppo poetico si veda Van Crevel M. 2008.

12 Sull’attività letteraria di questa poetessa si legga Lin Li-juan 2009 e Zhao Gaiyan 2010.

13 Un’eccezione è costituita dal fu nato all’epoca degli Han Occidentali, ideato per essere letto ad alta voce, non cantato.

14 A questo proposito si legga Van Crevel M. 2003. Altre informazioni sull’artista sono reperibili alla pagina web http://www.rockinchina.com/w/Yan_Jun

15 Noto poeta contemporaneo.

16 È possibile ascoltarne una versione sulla pagina personale del poeta nel sito myspace.com

17 Noto scrittore contemporaneo.

18 Uno dei più famosi poeti di epoca Tang.

19 Bevanda alcolica estratta dal sorgo.

20 Nato a Kunming nel 1954, è considerato uno dei maggiori talenti della nuova poesia cinese in cui è venuto alla ribalta quale esponente della cosiddetta scrittura ‘popolare’ (minjian), caratterizzata da una poetica ‘sliricizzata’, del quotidiano che ripudia ogni tono alto e ogni elevata tensione espressiva.

21 Considerato uno dei precursori del teatro sperimentale cinese, ha fondato nel 1993 la compagnia teatrale Officina (Xiju che- jian) in una palestra statale di Pechino attrezzata a piccolo teatro. Influenzato dall’esperienza di Jerzy Grotowsky e soprattutto dal suo modo di integrare il pubblico all’azione negli spettacoli e dall’intensa autenticità emotiva della recitazione degli attori, ha sempre prediletto la rappresentazione dell’azione su tutto.

22 Per una traduzione integrale del testo in inglese si veda Van Crevel 2001.

23 Nato nello Yunnan nel 1956 è oggi noto soprattutto come autore di documentari e film indipendenti.

24 La rappresentazione si riferisce allo spettacolo messo in scena nel dicembre del 1995 al Teatro dell’Acquario Romano (Pisciotta M. C. 1999).

25 In particolare il rapporto tra poesia e pittura in Yan Li viene analizzato da Paul Manfredi in Yan Li and the global city (Lupke C. 2007). Altre informazioni sulla vita del poeta sono presenti in un’intervista concessa a Michael Standaert e pubblicata sulla pagina web http://mclc.osu.edu/rc/pubs/yan_li.htm.

26 Negli anni Ottanta sono molti i poeti e gli scrittori cinesi costretti all’esilio (Lee 1993).

27 Quello dell’alienazione dell’uomo contemporaneo è un tema ricorrente soprattutto nella poesia post-menglong (Yeh M. 1996).

¬ top of page