|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Saggi e testi online |

|

|

|

|

|

| Visits since 10 July '98 |

|

|

|

|

|

« indietro

SAYED HEGAB

a cura di Fulvia De Luca

Sayed Hegab è una figura decisamente atipica nel panorama della poesia egiziana contemporanea. La poesia ‘canonica’ ha un riferimento costante nei grandi classici, in Egitto Ahmad Shawqi (1868-1932) e Salah ‘Abd al-Sabur (1931-1981), e negli straordinari esiti linguistici e stilistici che hanno conseguito in una lingua, l’arabo classico, tanto sensibile alla vocalità poetica quanto esposta alla minaccia costante di innaturalezza e distanza rispetto al mondo dei lettori. Per Hegab la questione della lingua è stata, ed è, centrale. Nato nel 1940 in un piccolo paese, al-Matariya, sulle sponde del lago Manzala, sin dalle prime esperienze di vita (e quindi di poesia) ha avuto come ‘umanità’ di riferimento l’universo dei pescatori del suo villaggio e come matrice dell’immaginario la dizione orale delle epopee arabe dei Banu Hilal, delle Storie di ‘Antara e di Baybars. E dopo una prima fase di produzione in lingua classica, in conformità alla formazione accademica che in quegli anni acquisiva, negli anni ’60 Hegab sceglieva il dialetto, pur trasfondendovi i movimenti di rima e ritmo dell’arabo classico. Nel 1966, la sua prima importante raccolta Sayyad wa ginniya (‘Un pesca tore e una jinn [1]’) conquistava il plauso della critica, in Egitto sempre diffidente nei confronti dell’utilizzo del dialetto in funzione letteraria; alcuni critici lo paragonarono a Lorca, altri a Éluard, e tutti intravidero nel poeta una fulgente promessa della poesia egiziana. Invece, fu l’inizio di un silenzio poetico durato vent’anni. Hegab afferma di aver preso atto di un paradosso: i pescatori del suo villaggio, i soggetti che rappresentava e che avevano ispirato i suoi versi, dovevano in qualche misura parteci pare al suo messaggio. Invece il suo libro a loro non è mai arrivato: il tasso d’analfabetismo all’epoca era altissimo. Ha deciso di non pubblicare più e di ‘usare la voce’ con la gente; vale a dire di diventare un qawwal, il poeta del la tradizione orale. Del resto la parola shi‘r [ar., ‘poesia’] trova la sua genesi nella dimensione dell’oralità, nella recitazione in versi. E il Kitab al-Aghani [2] è appunto il ‘Libro dei Canti’, la cui denominazione sottolinea una componente vocale preminente sulla scrittura.

Il suo contributo alla società della cultura egiziana, certo, non fu interrotto. Nel 1968 Hegab fondava con altri intellettuali la rivista Gallery 68, che vantava personalità come Ibrahim Arslan, Edwar al-Kharrat, Muhammad al-Busati: il proposito dichiarato della pubblicazione era il rinnovamento della poesia e della letteratura egiziana (che, secondo Hegab, «in quel periodo risentiva ancora dei vincoli dell’estetica gadanoviana»). Per due anni visse all’estero, in Svizzera e in Francia, per poi in Egitto sotto la spinta di un sentimento di estraneità e sradicamento dal suo popolo [3].

Il cinema, la TV e la radio gli hanno aperto quel corridoio mediatico di massa che una volta in Egitto era dominio dei cantori che recitavano le antiche storie popolari nei caffè accompagnandosi con la rababa [4]. Ha scritto molte canzoni per film, per produzioni televisive, per rappresentazioni teatrali. Ha anche tradotto L’Opera da tre soldi di Brecht in arabo e scritto i testi di canzoni egizia ne di successo. E il suo dilemma è sempre stato: come affrontare temi profondi, essere latore di un messaggio definito e semplice senza essere semplicistico?

La soluzione è talvolta l’adozione della forma della poesia in fiaba/fiaba in poesia. La struttura è lineare; Hegab in genere si serve di un personaggio tipico o del dialogo tra due o più interlocutori, di natura diversa (ad esempio uomini, animali o jinn) e portatori di differenti valori, secondo la matrice fedro-esopiana. La poesia sviluppa riflessioni su temi universali (il senso della vita e della morte, la vanità dell’esistenza, la ricerca del vero) senza sfiorare mai luogo comune se non nel senso di quel lo spazio ideale condiviso dall’umanità intera, in bilico tra l’essere e il non-essere. Lo sguardo del poeta è disincantato; la sua voce si sovrappone a quella del Qohelet, in un difficile esilio dall’involucro transeunte della vita. L’uso del dialetto in questo contesto può sembrare straniante, dissonante, eccessivo; per comprendere appieno questa scelta dobbiamo però affidargli il suo significato più concreto, di lingua madre che veicola i sensi primi dell’esistenza in antitesi al modo mediato e opaco delle costruzioni successive del mondo/linguaggio acquisito (in questo caso dell’arabo classico). È notevole, dunque, il risultato in ter mini di carica mimetica, d’imitazione della parola detta, che così il testo acquisisce e che abbrevia la distanza tra mittente e destinatario del messaggio.

Nel breve saggio qui riportato, ci siamo divertiti a tentare per due poesie la trasposizione in dialetto romanesco, quasi ad accostarlo ad un’altra grande voce, quella di Trilussa, che fece la stessa scelta linguistica e rivelò in alcune composizioni lo stesso sentire del nostro poeta [5]. Si tratta di un libero adattamento, che tuttavia ci sembra fedelissimo allo spirito delle poesie.

|

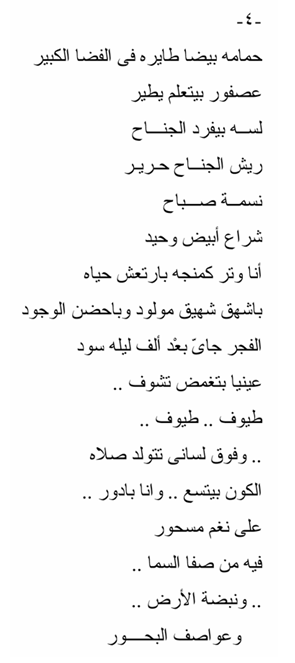

IMMAGINE SULLA PARETE

Da mille...

duemila...

forse tremila anni...

il flautista cieco sta sempre a mostrar se stesso sulla parete... qui

e ci sorride spesso...

col cuore guarda lontano

e dalle dita leggere,

dalle labbra genera la melodia d’un canto.

Mi chiedo

A noi sorride o ci deride?

E la sua melodia... è un allegro canto

o è invece lutto e pianto?

Allora mi chiedo:

se il suonatore cieco... è come noi, cieco.

1969

|

L’IMMAGGINE SUR MURO

Sta lì sur muro

forse da millanni

da dumila... chissà!

famo tremila...

Su la parete se mostra senza inganni

a noi che innanzi je passamo ‘n fila.

Puro si è ceco lui guarda lontano

move le dita e ‘ntanto piano piano

dar flauto sembra j’esca fora ‘n canto

e che sorida ar pubbrico frattanto.

Ma a guardà mejo no, nun è ‘n soriso

vedo er sarcasmo impresso ner suo viso

e forse nun è canto quer che sento

che dar suo flauto scenne drent’ar core...

Adesso so’ sicuro... è ‘n gran dolore

e er sòno che se sente è solo ‘n pianto

e nun è ceco... ce vede er sonatore! |

|

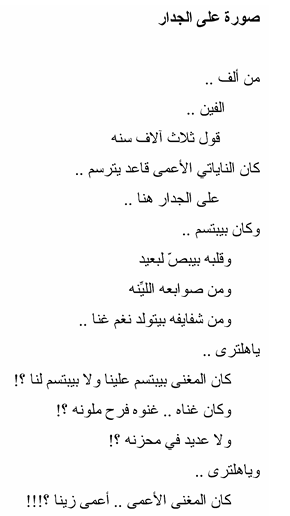

IL TEMPO

Qohelet disse:

C’è un tempo per l’amore

un tempo per la serietà

un tempo per il gioco

un tempo per la menzogna... un tempo per l’amara verità

Disse la volpe, politico e mercante:

Hai ragione!

C’è un tempo per mentire... e un tempo per la verità mendace

e io che nella sciocca saggezza sono costretto e soffocato

Dissi:

«Credo ad un solo Dio...»

E singhiozzavo

La morte non ha tempo

la morte è di ogni tempo.

1966

|

ER TEMPO

Er Saggio disse: «C’è un tempo pe’ l’amore

Uno pel gioco o pe’ la serietà

Uno pe’ la bucia der mentitore

E n’artro pe’ l’amara verità.»

La vorpe dipromatica e affarista

Disse: «C’hai raggione! C’è un tempo per mentire

E ce n’è nartro in cui te conviè dire

‘na verità buciarda e opportunista.»

Oppresso e schiavo della mia saggezza

Me so’ rivorto cor pensiero a Dio

E singhiozzanno ‘n fonno ar core mio

Ho ritrovato un’unica certezza:

«Tutto c’ha un tempo, meno che la morte.

Lei getta i dadi pe’ tirà la sorte.

Doppo de che giunge tra noi furtiva.

Qual è er suo tempo?... Quello quanno ariva!!» ( !! ) |

|

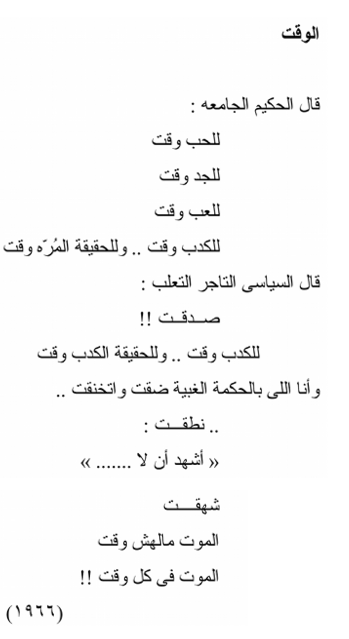

(!!)

Nasciamo per morire...

... generiamo per il buio della terra

costruiamo per distruggere

e la voce alziamoprima di svanire in silenzio

la vita scorre sbattuta nella più selvaggia solitudine

e noi corriamo... assetati dietro un miraggio

e viviamo per colmare d’acqua

brocche frantumate

Ma la verità stupefacente

è che angeli...

e demoni...

hanno ancora per noi...

mille attenzioni

1971 |

Nella poesia che segue, il tono riflessivo-sapienziale viene messo in secondo piano a favore di una modulazione lirica del tutto diversa, che si abbandona alla visione e alla descrizione dell’universo intimo. La lingua segue l’esito del diverso piano figurativo: ora è la lingua classica a prevalere; del dialetto non resta che una pallida eco.

|

ANCORA SOLO

1 -

Chi afferra l’aria... l’aria è cavallo

che corre senza voce

schiude le porte e il fiore del silenzio

dà respiro alle case

gli amici passano per le pareti

di pace si riempie il petto

di fede il cuore... di lampi gli occhi

2 -

Siamo vissuti insieme...

dividendo il sorriso e il soffio della brezza

il nostro amore era al di là del tempo

una rosa madida di rugiada

Ci siamo uniti all’esplodere dell’universo

In una rocca assediata da nemici

Bevemmo l’inferno e il paradiso...

... nel vibrare delle corde dei violini gitani

3 -

Chiudi gli occhi e manda un saluto al mondo

che nasce di nuovo davanti a noi

e il ventre dell’albero è colmo

di melograni, fichi, gelsi e arance. |

|

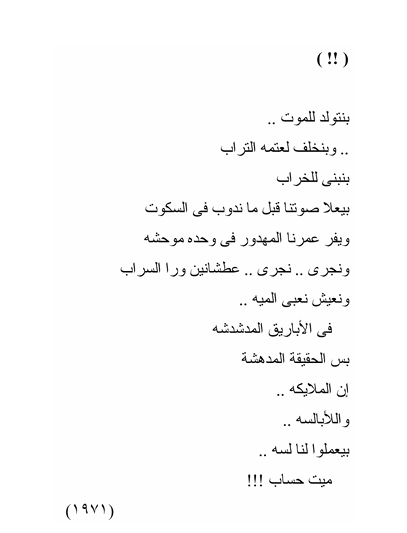

4 -

Una colomba bianca vola per l’immenso spazio

Un passero impara a volare

quasi non stende le ali

dalle piume setose.

La brezza del mattino

una bianca vela solitaria

sono corda di violino che vibra di vita

piango come neonato e abbraccio il mondo.

L’alba arriva dopo mille notti nere

Chiudo gli occhi per vedere...

Ombre... ombre...

alle labbra affiora una preghiera

L’universo si espande... ed io nel vortice

di magiche melodie nella purezza del cielo

e nel fremito della terra

nelle tempeste del mare. |

(traduzioni dall’arabo di Fulvia De Luca; trasposizioni in roma nesco di Gabriella Massa)

NOTE 1 I jinn sono gli spiriti folletti della tradizione islamica, esseri intermedi tra gli uomini e gli angeli.

2 Il florilegio più famoso della poesia classica, raccolto nel X secolo dal persiano al-Isfahani (897-967).

3 “Pensai: «Che ci faccio qui? Come posso scrivere per gli egiziani? Sto vivendo l’umanità nella diversità». Decisi di tornare, di smetterla di essere un traditore. Ho scritto ad un amico: «Gli uomini sono alberi o uccelli. Io voglio essere un albero». Con i suoi rami”.

4 Strumento ad arco tradizionale diffuso in tutto il Medio Oriente, con una piccola cassa di risonanza, da cui sembra derivata la nostra ribeca.

5 Come esempio di questa vicinanza ideale tra i due poeti ci tiamo la chiusura de La bolla de’ sapone: «So’ bella, sì, ma duro troppo poco./ La vita mia, che nasce per un gioco / come la mag gior parte de le cose,/ sta chiusa in una goccia... Tutto quanto / fi nisce in una lagrima de pianto».

¬ top of page

|

|

| Iniziative |

|

|

11 gennaio 2026

Addio a Giancarlo Cauteruccio

11 dicembre 2025

Convegno Compalit, Pisa 11-13/12/25: Filtri. La forma come mediazione e come conflitto

5 dicembre 2025

Semicerchio a "Più libri più liberi" (Roma)

3 dicembre 2025

Dialogo con Jorie Graham-Torino

12 ottobre 2025

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

9 ottobre 2025

Addio a Francesco Recami

26 settembre 2025

Semicerchio a Bright -Siena

22 settembre 2025

Adesione sciopero per Gaza

21 settembre 2025

Semicerchio col CRIC a Firenze RiVista

9 settembre 2025

In memoria di Anna Maria Volpini - Firenze, 9 settembre

1 settembre 2025

Per i 90 anni di Charles Wright - di Antonella Francini

7 giugno 2025

Semicerchio per Gaza

26 marzo 2025

Semicerchio a UNISTRASI

5 marzo 2025

Il testo-natura. Presentazione di Semicerchio 70 e 71, Roma Sapienza.

22 novembre 2024

Recensibili per marzo 2025

19 settembre 2024

Il saluto del Direttore Francesco Stella

19 settembre 2024

Biblioteca Lettere Firenze: Mostra copertine Semicerchio e letture primi 70 volumi

16 settembre 2024

Guida alla mostra delle copertine, rassegna stampa web, video 25 anni

21 aprile 2024

Addio ad Anna Maria Volpini

9 dicembre 2023

Semicerchio in dibattito a "Più libri più liberi"

15 ottobre 2023

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

30 settembre 2023

Il saggio sulla Compagnia delle Poete presentato a Viareggio

11 settembre 2023

Recensibili 2023

11 settembre 2023

Presentazione di Semicerchio sulle traduzioni di Zanzotto

26 giugno 2023

Dante cinese e coreano, Dante spagnolo e francese, Dante disegnato

21 giugno 2023

Tandem. Dialoghi poetici a Bibliotecanova

6 maggio 2023

Blog sulla traduzione

9 gennaio 2023

Addio a Charles Simic

9 dicembre 2022

Semicerchio a "Più libri più liberi", Roma

15 ottobre 2022

Hodoeporica al Salon de la Revue di Parigi

13 maggio 2022

Carteggio Ripellino-Holan su Semicerchio. Roma 13 maggio

26 ottobre 2021

Nuovo premio ai traduttori di "Semicerchio"

16 ottobre 2021

Immaginare Dante. Università di Siena, 21 ottobre

11 ottobre 2021

La Divina Commedia nelle lingue orientali

8 ottobre 2021

Dante: riletture e traduzioni in lingua romanza. Firenze, Institut Français

21 settembre 2021

HODOEPORICA al Festival "Voci lontane Voci sorelle"

11 giugno 2021

Laboratorio Poesia in prosa

4 giugno 2021

Antologie europee di poesia giovane

28 maggio 2021

Le riviste in tempo di pandemia

28 maggio 2021

De Francesco: Laboratorio di traduzione da poesia barocca

21 maggio 2021

Jhumpa Lahiri intervistata da Antonella Francini

11 maggio 2021

Hodoeporica. Presentazione di "Semicerchio" 63 su Youtube

7 maggio 2021

Jorie Graham a dialogo con la sua traduttrice italiana

23 aprile 2021

La poesia di Franco Buffoni in spagnolo

22 marzo 2021

Scuola aperta di Semicerchio aprile-giugno 2021

19 giugno 2020

Poesia russa: incontro finale del Virtual Lab di Semicerchio

1 giugno 2020

Call for papers: Semicerchio 63 "Gli ospiti del caso"

30 aprile 2020

Laboratori digitali della Scuola Semicerchio

» Archivio

|

|

|

|

|

|

»

»

»

»

»

»

»

»

»

|

|

|

|

|

|

|

|

| Editore |

|

|

|

|

| Distributore |

|

|

|

|

Semicerchio è pubblicata col patrocinio del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena viale Cittadini 33, 52100 Arezzo, tel. +39-0575.926314, fax +39-0575.926312

|

|

web design: Gianni Cicali

|

|

|

|